.

.

De joven, Francisco de Goya quiso ser torero. Eran los años en que empezaban a fraguarse las primeras figuras de la tauromaquia, y el futuro pintor, llevado de su proverbial ambición, hizo alguna tentativa como novillero. Por suerte ningún toro nos empitonó al mozo: las mejores estocadas había de darlas en el ruedo cuadrangular, pulido y brillante de una plancha de cobre, mucho tiempo después, cuando ya rondaba los setenta años.

Interno en la Residencia de Estudiantes, otro baturro, Luis Buñuel, destacó en atletismo y en lanzamiento de jabalina, pero sobre todo quiso ser boxeador. Tanto es así que en 1920 llegó ganar un certamen de boxeo amateur. Por suerte ningún bruto nos desgració al mozo, que luego escribió en revistas de vanguardia, y que en un momento de fortuna descubrió el cine. La revelación, al parecer, se produjo ante Der müde Tod (Las tres luces, 1921), de Fritz Lang. Lo que vino después ya se sabe.

Muchos años después Buñuel dejó caer en alguna entrevista algo que, al parecer, clavaba con frecuencia en sus conversaciones: ¡yo soy ateo por la Gracia de Dios!. Cada vez que lo leo o lo recuerdo no puedo dejar de escuchar el golpe que, con toda seguridad, debía dar con el puño en la mesa al proclamarlo. Me queda también la sensación de que el aserto pasa habitualmente como una gracieta provocadora más, y que en esas palabras se puede leer, por contra, algo un poco más complejo. De Joyce, por ejemplo, se suele decir que fue la esmerada educación jesuítica la que cimentó, la que dió esa enorme solidez a cada una de las aventuras literarias que emprendió, a cual más transgresora. Con Buñuel ocurre algo similar. No habría Luis Buñuel sin la estancia de aquel muchacho en el internado del Colegio del Salvador de Zaragoza, regentado por la Orden de Jesús. Cada paso dado por el cineasta a lo largo de su vida será una bofetada a la moral católica y burguesa de su tiempo, pero siempre desde dentro, siempre con sus propias armas. No hay Luis Buñuel —todo aquello que da forma al mundo de imágenes y contravalores buñuelianos— sin la tutoría asfixiante de la Iglesia Católica en la España de aquellos años. Con Buñuel, al igual que con Joyce, nos encontramos ante un instrumento que gira sobre sí mismo y se inyecta, como un escorpión, su propio veneno, pero eso sí, saliendo siempre indemne de la maniobra, y por supuesto alegre hasta la carcajada.

Dicen que no ofende quien quiere sino quien puede. Buñuel pudo. A diferencia de otros provocadores, el aragonés sabía hilar muy fino. Finísimo. Son la inteligencia y el método los que dan fuerza a su mandoble. Es como si nos hiciera tragar ácido sulfúrico, pero servido en un correcto juego de té. En los largos diálogos, en las demoradas escenas de El ángel exterminador (1962), de La Vía Lactea (1969), o de El discreto encanto de la burguesía (1972), cada réplica es un pequeño alfiler que atraviesa la carne y que, en gran número, acaban por desgarrar y dejar al aire las vísceras. Aquellos pocos fotogramas de 1929 en los que una navaja barbera seccionaba un ojo prefiguraban ya el calibre exacto del modus operandi buñueliano: un corte tan limpio y preciso como solo puede darlo una navaja recién afilada.

.

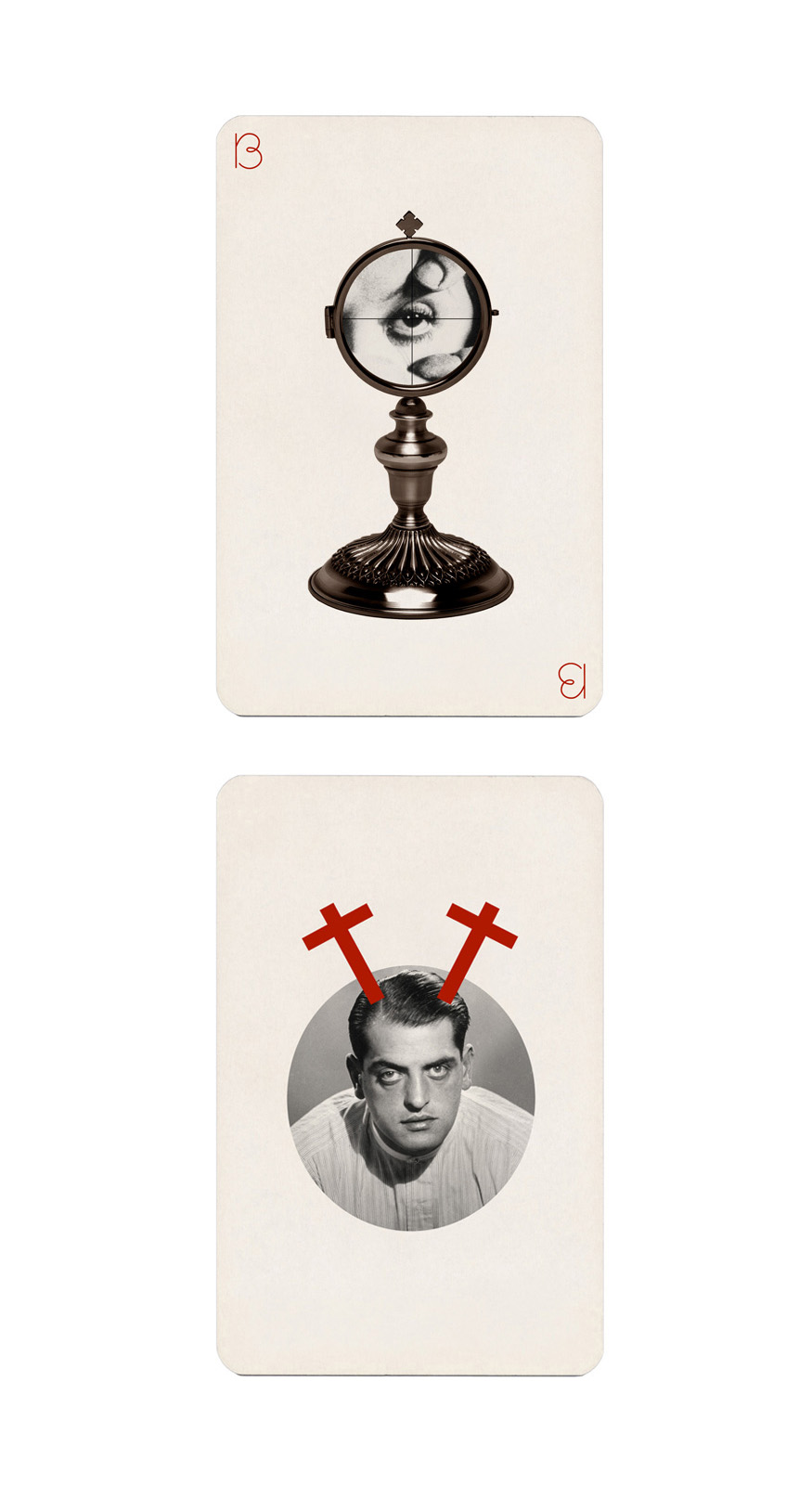

Por la Gracia de Dios se expuso durante el otoño de 2016 junto a otras obras en la sala de exposiciones temporales del Museo Casa de los Tiros, en Granada, formando parte del Festival Cinemística. A las pocas semanas de la inauguración, un caballero se personó en la librería donde mi obra de forma habitual se ponía a la venta, con la intención de reservar varias de las piezas expuestas. Quería comprar, por ejemplo, Ecclessia, Scuola & Benito, un pequeño tríptico sobre Federico Fellini, pero lo que deseaba, por encima de todo, era Por la Gracia de Dios. Se le dijo que esa serie estaba agotada, que solo quedaba ya la pieza colgada en la sala, y que yo no quería deshacerme de ella. Ante su reiterada insistencia, la dueña de la librería terminó por delegármelo, a ver si yo lograba enterarlo. El caballero me escribió contándome que necesitaba aquella obra porque en ella estaba condensada poco menos que toda su vida. Traté de ser lo más amable posible en mi negativa y, cuando la exposición se desmontó, se le vendió todo lo que deseaba. Todo, excepto la pareja de naipes buñuelianos, que siguen en mi poder. Aquel hombre había dado extrañas indicaciones para resolver la compra: para contactar con él era necesario llamarlo al número de teléfono de una portería, y era muy importante, decía, no mencionar quién realizaba la llamada ni tampoco el propósito (la venta de aquellas piezas). Ahora sigo ignorando qué clase de lectura hacía de mis obras, pero un poco más tarde, atando cabos, se reveló que aquel hombre no era ni más ni menos que abad en el establecimiento de una importante orden religiosa.

.