.

.

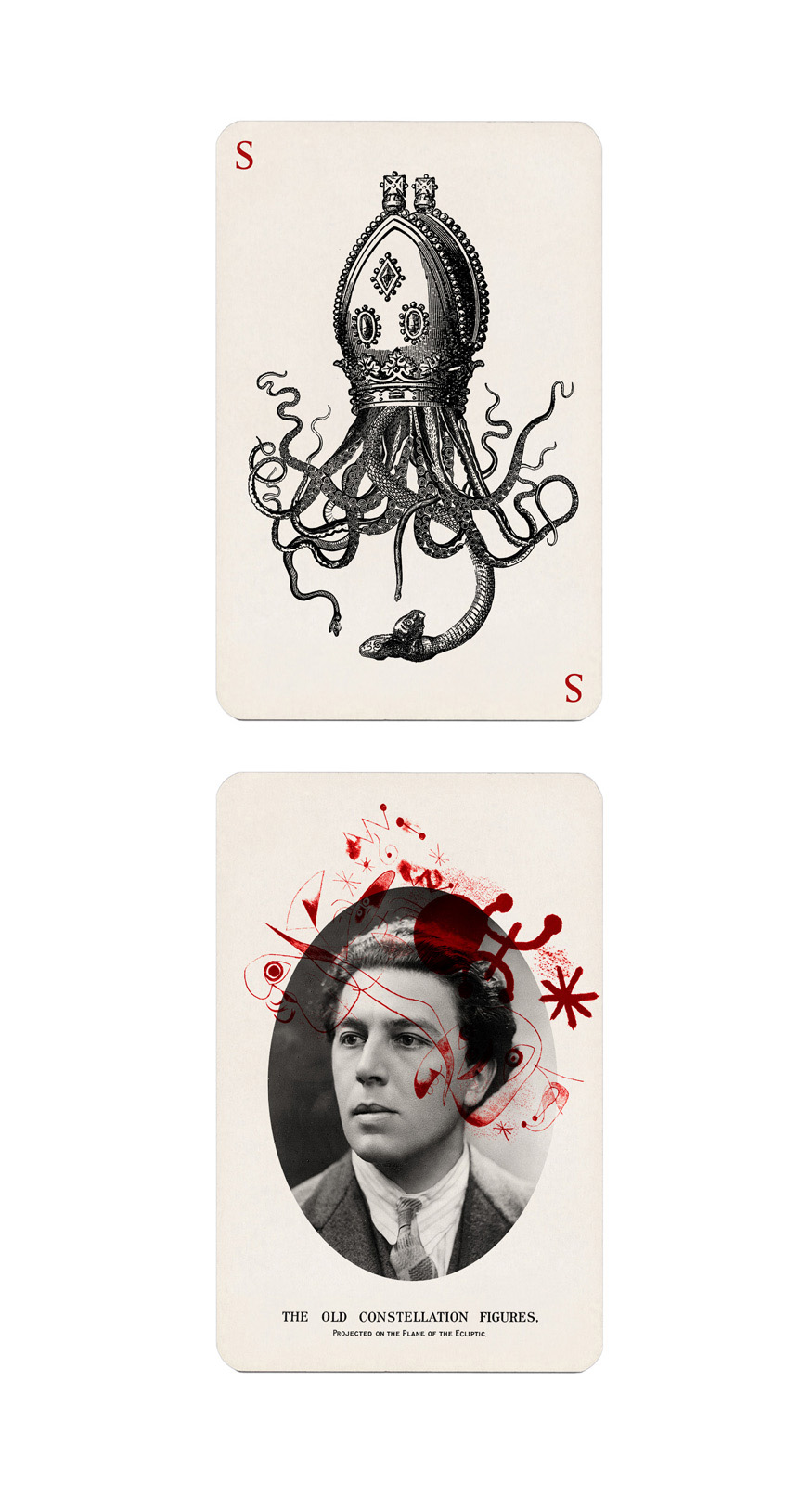

Durante mucho tiempo he tratado de encontrar una vía de acceso a André Breton. Para su escarnio le hice comparecer en la Maleta ataviado con una bata de hospital anudada a la espalda, una mitra papal sobre la cabeza, y unas gafas de buzo. Aquel retrato estaba llevado de su insistente imagen como tirano de la ortodoxia surrealista, y es probable que ejerciera la jefatura con mano de hierro pero, si uno recuerda su larga amistad con un personaje tan poco sospechoso de sectarismo como Marcel Duchamp, se hace necesario seguir rodeando el asunto para comprender mejor. Hace unos años decidí acercarme con algo más de humildad a su obra literaria, que desconocía casi por completo. Solo entonces cobré conciencia de hasta qué punto Breton se había entregado a la poesía de forma absoluta, convencido de un poder de transubstanciación real, material. Es un grado de fe que muy pocos practican. Por otro lado, esos mismos textos me indujeron también a desechar cualquier tentativa de aproximación directa a su figura.

En Las flores del mal (1857) Baudelaire introdujo un poema titulado «Los faros» en el que invocaba a los artistas que, a su juicio, habían iluminado el mundo o, al menos, su propia poética: Watteau, Miguel Ángel, Rembrandt, Goya, Delacroix. A modo de constelación, Baudelaire los reúne, los reclama en una sola coral cuya oscura luz ve parpadear atravesando la tormenta del tiempo. Por suerte o por desgracia, de aquí a pocos siglos el Surrealismo, como el Terror del Año Mil, habrá quedado reducido a una aventura de godos que desatará sonrisas. De alguna manera ya es así, pero en 1935, en Minotaure, André Breton publica Le Phare de la Mariée (El Faro de la Novia), un ensayo en el que sienta las bases de lo que las décadas posteriores iban a corroborar: la posición obtusa y poderosamente magnética de la obra duchampiana en relación a lo que llamamos estética contemporánea. No hay mejor vocablo para definir la relación de Breton con Duchamp que la de cortejo. Si a Duchamp no le cupo el abundante honor de ser excomulgado por Breton probablemente fue porque tampoco el autor del Grand Verre se permitió comulgar con ningún ismo (a no ser, según sus palabras, con el erotismo), y sin embargo se dejó cortejar, a lo largo de los años, por Breton, con el que colaboró en numerosas ocasiones. Como Baudelaire, Breton sabía que las artes plásticas poseen una contundencia de la que carecen las palabras, tan volátiles, y este es el signo que, a mi criterio, lo envuelve: el don —milagroso o tiránico, quién sabe— de coagular en torno a sí y la causa surrealista un tropel de luces que solo él supo espigar, en su tiempo y en el que le precedió.

.

Breton instaura su propia liturgia y, como Napoleón, se autocorona con un collage de estrellas, detritus, falos, minerales y máscaras.

.

Un mes antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial Joan Miró se traslada con su familia a un pueblo de Normandía. Allí da inicio a una serie de gouaches sobre papel que recibirá el título de Constellations. Tras la invasión alemana, el pintor regresa a Mallorca, donde finaliza la serie en 1941.

Sentía un profundo deseo de huir. Intencionadamente me enclaustré en mí mismo. Por la noche, la música y las estrellas empezaron a tener un papel más importante en la sugestión de mis cuadros.

Joan Miró. Campo de estrellas. MNCARS, 1993.

Breton atravesó dos guerras mundiales. Combatió en la primera y luego ya nunca cejó en su pacifismo. El compromiso político y la revolución, pero también el anarquismo, el pacifismo y la deserción, son los polos de un ideario cuyo conflicto interior trata de explicar o sublimar en su obra. Lo anuda, esotéricamente, en Arcano 17 (1944), y de algún modo vuelve sobre ello cuando, años después, se pone manos a la obra con el conjunto de prosas breves titulado Constellations (1958). Trata ahí de evocar a un Miró que había escapado del desastre entregándose al juego con todas sus energías. A lo largo de veintidós prosas muy breves que reciben los mismos títulos de los gouaches, Breton pone en pie la celebración de una pintura nocturna, enurética, alucinada. El texto que abre el libro se titula «La salida del sol»:

Estaba claro que el juego de manos tenía que acabar mal. Y así es, el obrero de la seda y el remendón han ajustado cuentas de una vez por todas; sólo ha resultado una turba donde no se distingue la seda del cabo. Esto en cuanto al espectáculo exterior: ha terminado con los gritos de protesta de los pequeños a los que las madres se llevan y calman. Pero el niño definitivamente olvidado en su banca mucho después de la hora es el único que puede mostrar, en la borla de la cortina que inflaman los espasmos de la lamparilla, la alzada pata heráldica del jovencísimo león que se adelanta y juega.

«La salida del sol», en Constelaciones, A. Breton. UCA, 2002.

.

La filmografía de Jean Vigo, breve y meteórica como su vida, guarda siempre un tono irónico y desenfadado. Esa ligereza, esa levedad se torna más clamorosa cuando se repara, por contraste, en la biografía del cineasta: su padre fue un célebre militante anarquista que murió en prisión en 1917, estrangulado con los cordones de sus propios zapatos. El hecho determinó el ingreso del futuro cineasta en un internado entre 1918 y 1922. Vigo murió en 1934, de tuberculosis, con apenas veintinueve años.

Hay en Zéro de conduite (1933) numerosas secuencias nocturnas, y entre todas ellas hay una, decisiva, en la que todo el juego de los minutos previos, todas las gamberradas y las muecas de esos jeunes diables quedan alineadas, enfiladas hacia la rebelión. La escena tiene lugar en el gran dormitorio del internado, y aunque Vigo —como Pergaud en La guerre des boutons (1912)— se ocupa de ofrecernos una aventura colectiva donde no hay protagonistas aislados, es Tabard, un interno melancólico y de apariencia pusilánime, el que escribe y proclama el manifiesto que abre la contienda:

¡Se declara la guerra! ¡Abajo con los vigilantes y los castigos! ¡Larga vida a la revuelta! ¡Libertad o muerte! ¡Agitaremos la bandera sobre el tejado del colegio! ¡Permanezcan firmes junto a nosotros! ¡Los bombardearemos con libros podridos, latas sucias, botas apestosas y toda la munición amontonada en el ático! ¡Lucharemos contra esas viejas cabras en el día de la celebración!.

Desde ese momento hasta la célebre escena que cierra la película —los alumnos desfilando sobre el tejado de la escuela— la revuelta toda cobra la textura de un sueño.