.

.

En 1948 Georges Franju rodó un documental de poco más de veinte minutos titulado Le sang des bêtes (La sangre de las bestias). El armazón de la pieza era, o aparentaba ser, muy sencillo. En los primeros minutos la cámara nos traslada a los límites de París, a un espacio de fricción entre lo urbano y lo rural: descampados, chabolas, canales, naves industriales y, finalmente, los mataderos de La Villette y Vaugirard, que ocuparán el resto del metraje. Franju rueda la muerte de un caballo —un ejemplar blanco, fuerte y hermoso— mediante un impacto fatal en el cráneo. El enorme cuerpo queda paralizado en el aire y cae al suelo en una especie de increíble genuflexión. Viene luego el degüello, el vaciado de la sangre, el desuello, la apertura del gran abdomen. Estéticamente el cortometraje se nutre, no hay duda, de la serie fotográfica que Éli Lotar había realizado veinte años atrás también en el matadero de La Villette. Los matarifes, a los que a veces les falta una pierna o un dedo, trastean los cuerpos de las bestias con la pericia del alfarero que moldea la arcilla. Los cortes abren los huesos como si fueran de nata. Franju articula un canto al oficio, pero el tema de la cinta está, también, en el vaho que sube de los arroyos de sangre, en la materia blanca y brillante de la grasa y los intestinos, en los ojos de los terneros justo antes del golpe fatal y en los movimientos reflejos de las ovejas ya muertas. El tema está en los golpes de hacha que destrozan el hocico de una vaca, en la niebla del mes noviembre que Franju escogió para el rodaje. En un plano breve y no especialmente importante vemos a un matarife cortando en canal el cuerpo de una vaca. Lo presenciamos a través del bloque de carne que se abre como un telón de teatro. El hombre, fornido, lleva la camisa remangada hasta más arriba de los codos, y corta la espina dorsal como el que asierra el tronco de un roble: con la misma energía, con la misma despreocupación. Tiene una colilla en la comisura de los labios. Seguramente ha dado una calada al cigarro antes del primer golpe de sierra y seguramente volverá a dar otra, rápidamente, antes de comenzar a abrir otro cuerpo. Así es la prosa de Louis-Ferdinand Céline.

.

Se trata de no dejar títere con cabeza, como en un puesto de tiro al blanco. Céline dispara contra todo: el ejército, la familia, el honor, la nación, el pequeño comercio, la política colonial, la industria y, por supuesto, también el ejercicio de la medicina. Todo tiene —de sobra lo sabemos ya— un envés repugnante, pero es Céline el que lo pone a la luz de un solo golpe, con palabras fatales, como se vuelve del revés el estómago de una vaca. La Moral, la Educación, el Trabajo: colgajos en el escaparate de una carnicería. En el reino de Céline no hay lugar para las abstracciones. No hay Dios como no hay patria. Lo que hay, sin ningún género de dudas, es el cuerpo, el cuerpo que se excita y que defeca, el cuerpo sostenido siempre por una peligrosa mezcla de deseo, hambre y miedo. El de Céline es el reino de lo inmediato, y por eso en sus libros la tribulación y el movimiento fatídico se suceden sin remedio. No hay respiro.

.

En Le sang des bêtes Franju logra que la escena en que un rebaño de ovejas es conducido al matadero se transforme, mediante un simple comentario de la voz en off, en un símil de los campos de exterminio nazis. Céline, quince años antes, había logrado algo similar: en las primeras páginas de Voyage au bout de la nuit (Viaje al fin de la noche, 1932), el alter ego del autor, enfangado ya hasta la cintura en la locura de la Primera Guerra Mundial, nos acerca al lugar donde los soldados se aprovisionan de carne para el rancho de sus batallones. Momentáneamente nos saca de las trincheras para llevarnos a un matadero improvisado, pero no hay diferencia entre una y otra cosa:

En un prado, quemado por el sol de agosto, y a la sombra de los cerezos, era donde se distribuía toda la carne para el regimiento. Sobre sacos y lonas de tienda desplegadas, e incluso sobre la hierba, había kilos y kilos de tripas extendidas, de grasa en copos amarillos y pálidos, corderos destripados con los órganos en desorden, chorreando en arroyuelos ingeniosos por el césped circundante, un buey entero cortado en dos, colgado de un árbol, al que aún estaban arrancando despojos, con muchos esfuerzos y entre blasfemias, los cuatro carniceros del regimiento. Los escuadrones, insultándose con ganas, se disputaban las grasas y, sobre todo, los riñones, en medio de las moscas, en enjambres como sólo se ven en momentos así y musicales como pajarillos.

Y más sangre por todas partes, en charcos viscosos y confluyentes que buscaban la pendiente por la hierba.

Viaje al fin de la noche (1932)

.

Decir que la escritura de Céline es rabelaisiana debería constituir algo más que una apreciación general de su estilo. Ambos, Rabelais y Céline, ejercieron la medicina, y salta a la vista en sus textos. En el caso de Céline no ya por la meticulosidad —casi forense— con la que es capaz de describir cualquier tipo de atrocidad, ya sea un suicidio, la caída en la locura, o incluso su primera experiencia sexual. Sin duda por todo esto, sí, pero en mayor medida por su ojo clínico, por la forma en que nos ofrece, a veces con muy pocos trazos, la psicología o la conducta de sus histriones, por la enfermiza precisión con la que es capaz de describir diferentes grados de desesperación existencial o de bajeza moral. Céline, que odia a todo el mundo y que nos lo repite abiertamente, es un amoroso observador de los seres que caminan sobre la tierra. Por eso la medicina que practica no es nunca esa materia romantizada de las novelas al uso, sino un cínico despiece del espíritu humano. La vida, parece decirnos, tiene bastante menos que ver con la asepsia de la bata blanca y el instrumental moderno que con ese olorcillo nauseabundo que brota de un orificio enfermo: para observarlo a la luz no queda otra que separar las sucias y enormes nalgas. Sus páginas nos dejan las manos cubiertas de hollín y de aceite quemado, como las de un mecánico. Es el mundo lo que se abre ante nuestros ojos como una fruta podrida, y también la podredumbre tiene sus irisaciones, su canto y su bárbara comedia.

Como Rabelais, Céline se apodera de la escritura para alojar un mundo cuya verbalidad exuberante empuja hasta el delirio. Es como una levadura que, partiendo de la autobiografía, sube hasta alcanzar una insospechable altura literaria. Decir que Céline es hiperbólico tampoco me parece suficiente. Todo lo que aquí y allá se dibuja con el tono aparente de un mero testimonio desgarrado está amasado y horneado hasta configurar situaciones que rozan lo surreal o lo expresionista. Con toda su brutalidad, con todo el abuso de lo coloquial, de la jerga barriobajera o de sus inacabables interjecciones, Céline es un maestro del estilo que invita al sabor de su prosa.

Como a Rabelais, como a Thomas Bernhard, a Céline no le escasea el sentido del humor. Nos hace reír y nos reconcilia con esa broma macabra que consiste en estar vivo y presenciar el mundo.

.

Tras la publicación de Mort à crédit (Muerte a crédito, 1936), y después de un viaje a la URSS que le hace echar pestes del comunismo, Céline revisa y da a imprenta la tesis de licenciatura en Medicina que había leído más de diez años antes, en 1924. Se trata de la obra que actualmente conocemos como Semmelweis (1936), un texto apasionado en el que aborda la biografía de Philippe-Ignace Semmelweis (1818-1865), el médico húngaro que, a pesar de descubrir las causas de la fiebre puerperal y exponer los métodos de higiene necesarios para atajar su enorme difusión en los hospitales de maternidad, nunca fue escuchado. La obra guarda interés, no hay duda, pero Céline la hace publicar junto con el primero de sus célebres panfletos antisemitas. Había conocido de primera mano el horror de la Gran Guerra y sabía que Europa estaba a punto de sumergirse de nuevo en la fiebre de la conflagración. «Los artistas —dijo Ezra Pound— son las antenas de la raza». En 1936 todo apuntaba ya hacia el mismo callejón sin salida, y Céline, como Pound, perdió el norte. Su escritura era ciertamente poderosa, pero sus pasos por el mundo estuvieron marcados por el error y la desesperación. Es posible que el resentimiento o la rabia que le habitaban fueran la fuente de sus mejores libros, pero dicen que el odio bien alimentado puede transformarnos justamente en aquello que odiamos con todas nuestras fuerzas. En el caso de Céline el aserto parece correcto. Recogiendo la atmósfera de antisemitismo que el caso Dreyfus había sembrado en la sociedad francesa de comienzos de siglo, en las páginas de Muerte a crédito el personaje del padre es presa de rabietas tan violentas y descomunales que le llevan a episodios de paranoia en los que acaba delirando acerca de los judíos y la masonería. Esos estallidos de ira rozan lo hilarante, pero el hecho de que el propio Céline acabara publicando panfletos antisemitas y colaborando con el ejército de ocupación alemán, eso pertenece únicamente al terreno de lo atroz. Lucie, su viuda, hizo respetar la decisión del propio Céline de no reeditar jamás aquellos textos. Semmelweiss ha sido siempre la excepción. Philippe Sollers ha desglosado las motivaciones del autor para recuperar aquella tesis de licenciatura, poniendo luz sobre un aspecto central del sistema moral celiniano. Se trata justamente del nudo —coherente, contradictorio o abiertamente demencial— que hace de la literatura una coartada para la vida:

Más allá de la carnicería de la guerra, de la enfermedad y de los cuerpos en descomposición, existe la literatura, es decir, una tentativa desesperada de comprensión de la Historia como patología. La patología no tiene final, igual que no lo tiene la Historia. Comprender esto supone ya un compromiso lírico y místico, una iluminación nerviosa que exige que uno sea «intenso, breve y sustancial». No hay nada de falsamente poético en esta posición: la visión debe ir sobre el terreno, ensuciarse las manos, asumir el riesgo de la contaminación y del delirio. «Pero ser capaz de imponer su sueño, aún así, a cuantos le rodean, es vivir en un mundo de descubrimientos, es ver en medio de la noche, es tal vez obligar al mundo a entrar en su sueño». Habitamos, dice Pascal, en un gran asilo de locos. ¿Acaso hay alguien que haya conservado la cabeza en este trágico carnaval? ¿Será castigado por ello? ¿Se volverá loco a su vez por haber hecho, él solo, una constatación razonable que escapaba a la ceguera y a los prejuicios de su tiempo? Cuando Céline dijo: «Hay que mentir o morir. Por mi parte nunca he sido capaz de matarme», cabe pensar que está siendo sincero y lógico. Sea como sea, no tiene por qué ser imposible decir ciertas cosas que estén a la altura de la muerte.

.

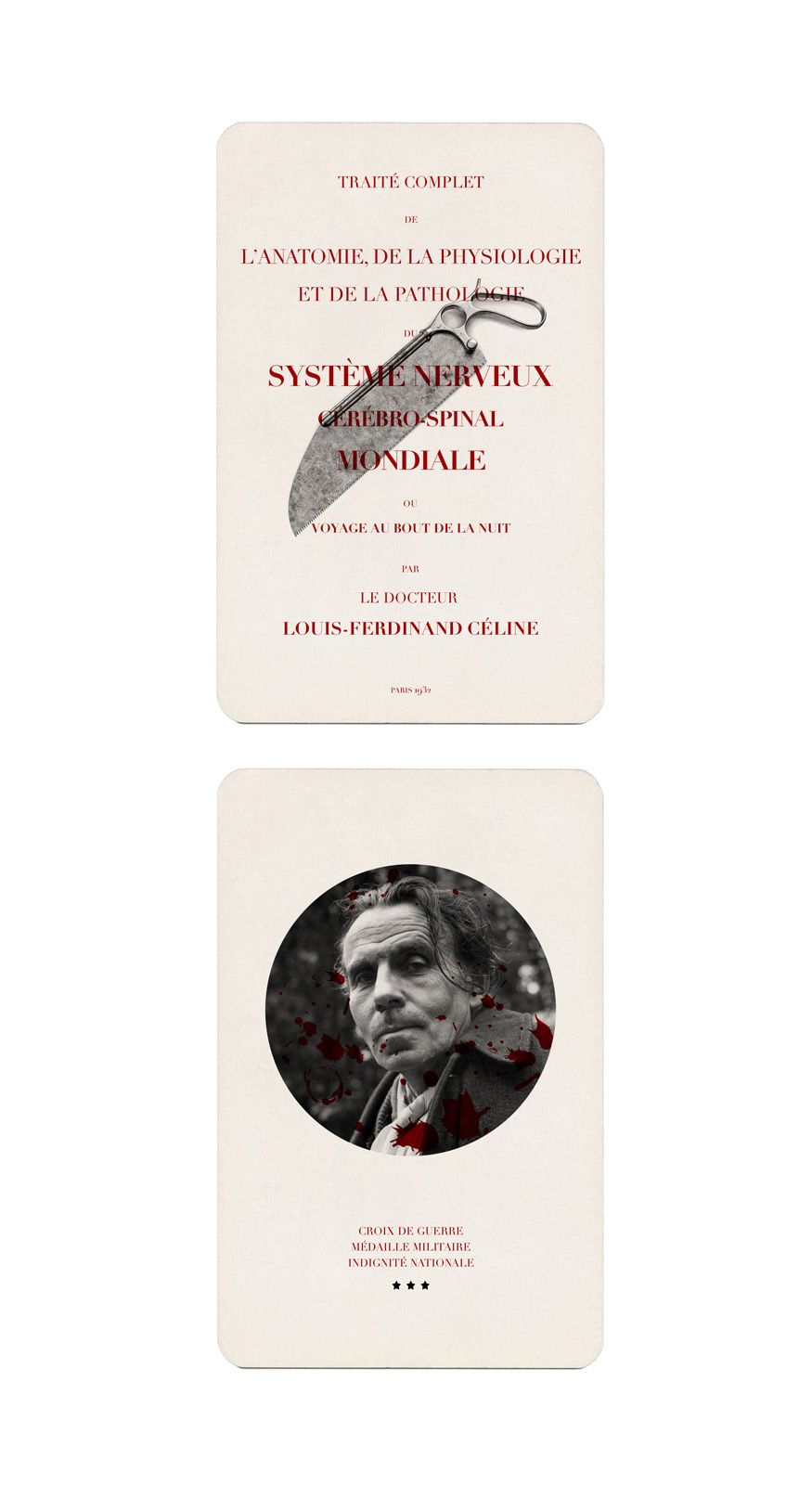

En una monografía sobre Georges Franju, y siempre en relación con Le sang des bêtes, encuentro expresiones como «desesperada ternura» y «atrocidad lírica». No puedo leerlo sin pensar en Céline. En 1914 recibió la Croix de guerre y la Médaille militaire tras resultar herido en una escaramuza en los primeros meses de la Gran Guerra. Durante la ocupación alemana ejerció la medicina y colaboró con el ejército nazi. En 1944, ante el avance de las tropas aliadas, huyó con su mujer a Alemania y luego a Dinamarca, donde fue encarcelado. En Francia, en 1950, fue juzgado in absentia y condenado por traición. La pena incluía una multa, un año de prisión, la confiscación de la mitad de sus bienes y la declaración de su persona como vergüenza nacional (Indignité nationale). Una extraña treta de su abogado le permitió, casi por azar, regresar a su país en 1951. Se instaló en Meudon, un pueblo en la periferia de París, y pasó sus últimos años escribiendo, atendiendo a enfermos, a amigos y a periodistas. La vida de Céline también es un viaje al fin de la noche.

Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso debe su fuerza.

Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas, todo es imaginado. Es una novela, una simple historia ficticia. Lo dice Littré, que nunca se equivoca.

Y, además, que todo el mundo puede hacer igual. Basta con cerrar los ojos.

Está del otro lado de la vida.

(…)

A lo lejos pitó el remolcador; su llamada pasó el puente, un arco, otro, la esclusa, otro puente, lejos, más lejos… Llamaba hacia sí a todas las gabarras del río, todas, y la ciudad entera, y el cielo y el campo, y a nosotros, todo se llevaba, el Sena también, todo, y que no se hablara más de nada.

.

.