A

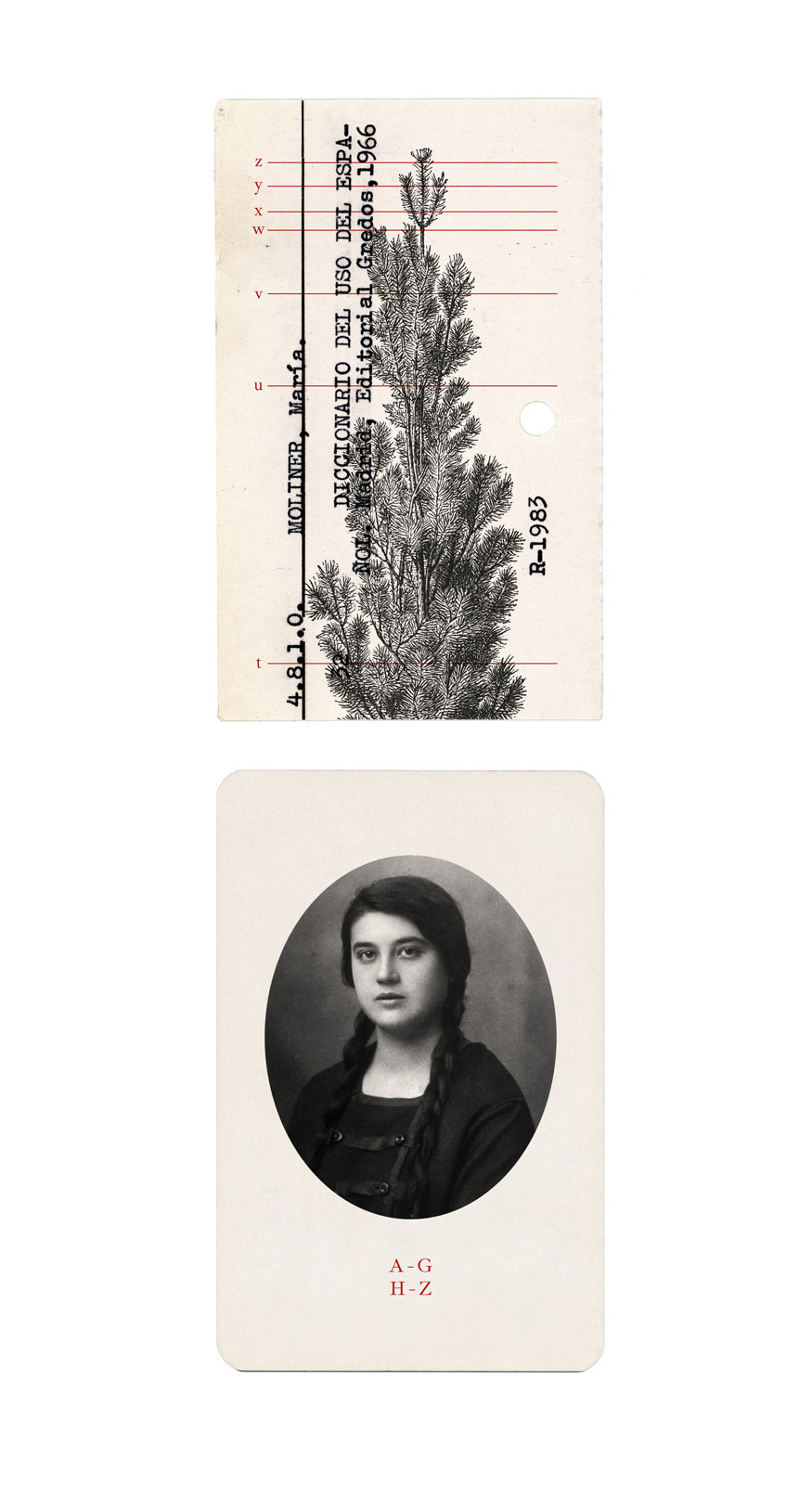

Las palabras que utilizamos de ordinario son como el zapato y la cuchara: nos servimos de ellas para atravesar el día o toda nuestra existencia. El vocabulario personal es como un líquido amniótico en el que no reparamos al igual que no lo hacemos con los muebles que nos rodean. Tomado en toda su dimensión, el idioma en cambio es otra cosa: un objeto extenso y complejo, boscoso y nocturno como el mar. Es orgánico y orográfico. Tiene estratos. Por eso los lexicógrafos, como los biólogos, suelen ceñir su tarea a zonas geográficas concretas. A menudo una sola región. A veces incluso un solo pueblo. Con frecuencia los arqueólogos se limitan a unos pocos metros cuadrados. El conjunto de palabras que forman una lengua en su totalidad es ingobernable como lo sería la tentativa de cartografiar, al mismo tiempo, el fondo y la superficie del mar, ya que el habla, por su parte, corre como el viento. No se detiene. Oleaje continuo del habla sin principio ni fin. Sondeo inacabable de las palabras que, hacia atrás en el tiempo, se disgregan o se acoplan en linajes. Vocablos abisales, lucífugos, olvidados en los sótanos de la historia. Palabras rizadas, volátiles como gotas de rocío en la punta de los pinos más altos, arañando las nubes. La lexicografía es una tarea de montañeros, de agrimensores o de navegantes. Entomólogos de lo invisible. Botánicos de sombras. La lengua es enorme y difícil como la noche. Y es necesario enunciar todo esto así, con esta grandilocuencia más bien torpe, para dar una idea, siquiera aproximada, del logro de María Moliner en su Diccionario de uso del español (1966).

.

B

Yo tenía quince años y el profesor de literatura nos hablaba de unos libros llenos de mapas en los que se podía ver la distribución de las palabras sobre un territorio. Libros grandes, muy grandes, nos decía. No había leído todavía ese cuento de Borges en el que unos geógrafos pretenden elaborar un mapa del país a tamaño real haciendo coincidir, en la misma escala, mapa y territorio. Imaginé enormes esos libros y debo decir que, cuando finalmente tuve un atlas lingüístico en las manos —primero en los sótanos de la facultad, más tarde en el almacén de una librería de segunda mano, ninguno de ellos nunca a mano, siempre en la trastienda de todo comercio con las letras— el mamotreto colmó mis expectativas.

En El mono gramático (1974) Octavio Paz amalgama paisaje y escritura («caligrafía y vegetación, arboleda y escritura, lectura y camino»). También en muchas de sus obras Perejaume da por sentado que lengua, toponimia y paisaje conforman una sola experiencia. En Treure una marededéu a ballar (Sacar a una Virgen a bailar, 2018) el artista realiza un itinerario a pie que es al mismo tiempo espacial y verbal, dando forma a una realidad que los atlas lingüísticos venían mostrando desde hacía más de un siglo: aunque intangible, la lengua forma un tejido tan complejo que se puede cartografiar como si de cordilleras y ríos se tratase. Por eso los diccionarios son dispositivos construidos mediante un sistema de adición colaborativa a cargo de un equipo de contribuyentes previamente coordinados. Muy raro es que una persona acometa por sí sola la tarea y, sin embargo, con la ayuda de un puñado de amigas en las tareas menos complejas, María Moliner enjaretó, en un espacio de quince años, un diccionario de 80.000 palabras que casi doblaba en extensión al de la Real Academia. Sin moverse de casa hizo pasar el idioma por su mesa de trabajo como quien filtra, gota a gota, un mar interior. No hubo un despacho privado, ni el apoyo de un departamento académico o un instituto de investigación. Trabajaba en la mesa del comedor de su propia casa. Desde allí levantó un solo mapa de tres mil páginas que permitía situarse, orientarse y comprender. Luego trazó caminos, puentes y túneles.

–

C

Nació en un pueblecito de Zaragoza llamado Paniza en 1900 y acompañó al siglo durante ochenta años. Se licenció en Historia y fue archivera y bibliotecaria. Tuvo cuatro hijos. Tuvo, según decía, cinco hijos, porque el Diccionario era el quinto. Y ya fuera por genética o por formación, tenía una mente diseñada para el orden y la sistematización. Daba lo mismo que se ocupara de rancios legajos de Hacienda, de incunables, de manuales en bibliotecas universitarias o de clásicos y libros infantiles para las Bibliotecas Populares. Su modus operandi era tan sencillo como descacharrante. Aterrizaba en un lugar. Observaba con cuidado. Luego trazaba un plan. Lo ejecutaba y rendía cuentas. Eso es todo. Moliner representaba, en cada empresa de todas las que acometió, la diligencia, la imaginación y la energía de un intelecto preclaro.

–

D

En la ciudad de Valencia, hacia 1938, bajo el eco de los bombardeos, María Moliner guarda cola junto a sus vecinos con la cartilla de racionamiento en las manos. No le importa guardar su turno pero le exaspera el tiempo que requiere la tarea, un tiempo vacío, intolerablemente perdido. De súbito, una idea le pasa por la cabeza: hace imprimir turnos numerados en papelitos y luego los reparte entre los que hacen cola. Casi todos se marchan a casa. Todo el mundo guarda su turno en orden. Nadie pierde el tiempo.

Ahora bien, si España se está hundiendo, y de hecho va a hundirse clamorosamente, ¿para qué quiere María Moliner el tiempo? Lo necesita para trazar eso que ahora conocemos como Plan Moliner de Bibliotecas Públicas: una estructura organizativa concebida para extrapolar su red valenciana de bibliotecas rurales al conjunto del país y, aunque nunca llegará a verlo realizado, lo concibe en todos sus detalles y lo lleva a imprenta (sin indicación de autoría, por cierto). El modelo desglosado en el documento circulará durante varias décadas como un referente entre los bibliotecarios de varios países.

–

E

Ya el mismo año de 1939 la maquinaria del franquismo inicia el expediente de depuración. Moliner es degradada dieciocho puestos en el escalafón y regresa al archivo de Hacienda. En 1946, al mismo tiempo que su marido retorna a la docencia con una plaza en la Universidad de Salamanca, a Moliner se le concede el puesto de bibliotecaria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en Madrid. Se trata de una biblioteca rancia y escasa en un espacio dominado por la inercia de posguerra. Se empeña, por ejemplo, en sacar los libros de los armarios cerrados con llave, lo que le ocasiona desencuentros con sus superiores. La llaman «la roja». Sus hijos han crecido y solo ve a su marido los fines de semana, así que un día, finalmente, se decide a retomar otra idea que le rondaba la cabeza desde hacía años. Coge un papel y traza un minucioso esquema. Luego comienza a trabajar. Tomando como base el Diccionario de la Real Academia, el Corominas, algunos diccionarios de inglés o de alemán y otras obras auxiliares, Moliner comienza a definir, de nueva planta, cada palabra. Tiene el propósito, por ejemplo, de acabar con las tautologías. A cada palabra su espacio propio. A cada palabra su etimología y sus relaciones de hermandad con la familia a la que pertenece. El Diccionario de uso del español es, a diferencia de otras herramientas donde el orden alfabético impone una especie de taxonomía estéril, un corpus orgánico que concibe el léxico en sus conexiones. Bajo el mero repertorio de términos Moliner dispuso un diagrama lógico de bella estructura arborescente, llamado «cono léxico», que le permitió ir completando, bajo un molde conceptual homogéneo, centenares y luego miles de definiciones anotadas en fichas que ordenaba entre los cajones de su propia casa, por todas partes. Los filólogos la observaban con recelo.

En 1955 Dámaso Alonso observa lo que Moliner está haciendo y, convencido de que aquella mujer es capaz de todo, intermedia para la firma de un contrato con una editorial de prestigio. Doña María prosigue. Era meticulosa y dicen que los cajistas que componían los textos en la imprenta no lo eran menos, pero la obra tiene tal volumen y requiere tal cantidad de revisiones y añadidos que, en más de una ocasión, unos y otros caen en la desesperación. El primer tomo no verá la luz hasta 1966. Gabriel García Marquez dijo tras la muerte de la autora, que aquel era el diccionario más «acucioso y divertido» de la lengua castellana. Otros muchos escritores reconocen que, cuando lo consultan, unos vocablos les llevan a otros, pero no por efecto de las habituales tautologías, sino porque allí dentro la lengua se asoma e impone su propia danza.

–

F

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.

Wittgenstein

Nos guste o no, nuestro mundo también está hecho de palabras. La palabra cuchara, la palabra zapato, la palabra historia, madre o cachivache. La palabra ortiga, la palabra encina, cadalso o ineluctable; el verbo juzgar o amamantar. Las palabras amplían o constriñen nuestro pensamiento, y tan cierto es esto que apenas hay momento o lugar en el que el poder no haya tratado de modificar la realidad actuando sobre el lenguaje. En El agente provocador (1998) Pere Gimferrer recuerda que durante el franquismo, y bajo una «irrigada convención tácita», no le estaba permitido expresarse en su lengua materna:

hablábamos y no hablábamos, en un bloque de sonidos que no reflejaban imágenes y de imágenes que no encontraban eco; escindidos, enfrentados a la fosa que separaba lo vivido de lo que decíamos, la palabra del sentido de la palabra, y lo enterraba todo en un solo grumo.

Lo que Gimferrer denunciaba acerca del catalán no le era extraño, por desgracia, tampoco al castellano: un escenario de palabras prohibidas o sistemáticamente deformadas; realidades sin palabras que las designaran; mascarada de vocablos prostibularios: verborrea nacionalista, formas de cortesía servilista que encubrían un sistema de opresión tan evidente como impronunciable. María Moliner se había educado en la Institución Libre de Enseñanza y colaboró durante la Segunda República con las Misiones Pedagógicas. El Museo Circulante, las obras de teatro que Lorca llevaba a las tablas o las películas de Chaplin que José Val del Omar hacía proyectar eran, sin duda, maravillas que fascinaban, divertían y enseñaban, pero Moliner decidió implicarse en una faceta algo menos conocida y que a su entender era más perdurable: la instalación de lotes de libros en los pueblos y la transmisión de unas instrucciones mínimas para su gestión. Pensaba en esas bibliotecas como semilleros. Como Ramón Acín y como otros intelectuales de su generación, estaba convencida de que solo el conocimiento y la cultura podían salvar a su país, por eso el régimen de Franco puso a buen recaudo a María Moliner exactamente igual que se barre la broza bajo la alfombra. Y cuando esa mujer siempre diligente y de aspecto sencillo, siempre modesta y de moral intachable y correctamente vestida y ejemplar madre de familia y pelo recogido en un moño y etcétera-etcétera y todos los etcéteras posibles, cuando —repito— ya no tuvo otro medio a su alcance para sentirse útil, puso a su cargo las palabras, o más bien se puso ella misma al servicio de las palabras. Es decir, que se ocupó de todo. De todo lo que era designable mediante una palabra de uso común. Como quien se hace cargo de lo que ya nadie puede vigilar: el aire, la luz. Sin aspavientos y sin descanso Moliner acometió la tarea de revisar el idioma. Entre otras muchas cosas, aquel libro era una rotunda contestación a la realidad que le rodeaba. «Mi obra es, limpiamente, el Diccionario» dijo en una ocasión. De las calles, de las personas con las que hablaba y de la radio o de la prensa recogía las palabras, las guardaba, las abría, las limpiaba, las redefinía y las asociaba entre sí para ponerlas luego a disposición de todo aquel que pudiera necesitarlas.

–

G

Ningún diccionario puede agotar el idioma y el María Moliner tampoco lo hace. No incluyó palabras malsonantes en el suyo porque, aseguraba —tan correcta, tan modesta, tan gafas y moño— que no las conocía. Esto sacaba de quicio a Cela, que consideraba aquel inmenso trabajo una gazmoñería y que le negó abiertamente el voto cuando Moliner presentó su candidatura a la Academia. Alarcos Llorach ganó el sillón. Lo cierto es que, sean más o menos exhaustivos, lo que los diccionarios contienen es tan solo una especie de fotografía (sesgada y parcial) del océano de la lengua. Cada vez que la Real Academia anuncia una nueva edición de su diccionario, no tarda en informar del elevado número de vocablos que incorpora. Es el modo —por otra parte casi siempre inútil y a veces incluso un poco bochornoso— de acoplarse a los tiempos: ofrecer lo que el idioma demanda o se supone que demanda. Lo que jamás se menciona es que, en aras de que el diccionario mantenga un volumen físicamente manejable, cada edición desecha otros tantos vocablos. Son los términos que «han caído en desuso», como objetos perdidos que nadie reclama. Aunque pueden ser de utilidad en otros ámbitos. La artista Marta Pérez Campos (Zaragoza, 1990) culminó en 2019 una obra multidisciplinar titulada 1914/2014 que consistía en una recopilación de todos los términos desechados por el DRAE en el periodo de un siglo. Entre otros formatos, la obra materializaba ese cúmulo de pérdidas en un libro encuadernado en dos tomos de tela negra. A esta pieza la tituló Diccionario cementerio del español, y me pregunto qué cara habría puesto María Moliner, o el propio Cela, de haber podido consultar una publicación semejante. El Diccionario de uso del español estaba pensado para la vida. Una vida sin tacos.

–

H

Hay una fotografía muy célebre en la que aparece en su espacio de trabajo. La máquina de escribir, las fichas, las notas, un gran libro abierto sobre un atril y Moliner con gesto de concentración. Todo ello sobre la mesa del comedor y bajo el cono de luz de la lámpara del salón. A su alrededor se cierne una noche que no es tan solo la noche inconmensurable de las palabras que esperan su turno, es también la noche del tiempo y de la historia. La noche de la enfermedad mental que le llevó en sus últimos años de vida a olvidarlo todo, absolutamente todo. Somos un breve parpadeo de luz en la oscuridad. Como la muerte, la lengua nos sepulta.

–

I

Entre 1938 y 1946 Borges trabajó en la Biblioteca Municipal Miguel Cané de Buenos Aires. Según su propio relato «hacía todo el trabajo de la biblioteca en una hora». El resto del tiempo lo pasaba leyendo, escribiendo o traduciendo a escondidas. Fueron años de «firme infelicidad»:

Aunque resulte irónico, en esa época yo era un escritor bastante conocido, salvo en la biblioteca. Una vez un compañero encontró en una enciclopedia el nombre de un tal Jorge Luis Borges, y se sorprendió de la coincidencia de nuestros nombres y fechas de nacimiento.

María Moliner continuó en su puesto de bibliotecaria hasta que se jubiló en 1970. Su diccionario adquirió relevancia muy rápidamente y en esos años lo adquirieron numerosas bibliotecas universitarias, de modo que ¿llegó a catalogar y colocar en un estante la obra monumental que ella misma había elaborado? Esos dos tomos de alrededor de tres mil páginas superaban en volumen toda la obra de Jorge Luis Borges.

–

J

Aun cabe preguntarse: pero ¿cómo se hace cosa semejante?

Es muy sencillo. Se empieza por el principio. Luego se prosigue hasta el final.

Entre ambos extremos se lucha contra la Hidra de Lerna.

.

.

Concierto para clave y 5 instrumentos – 1. Allegro / Falla