.

.

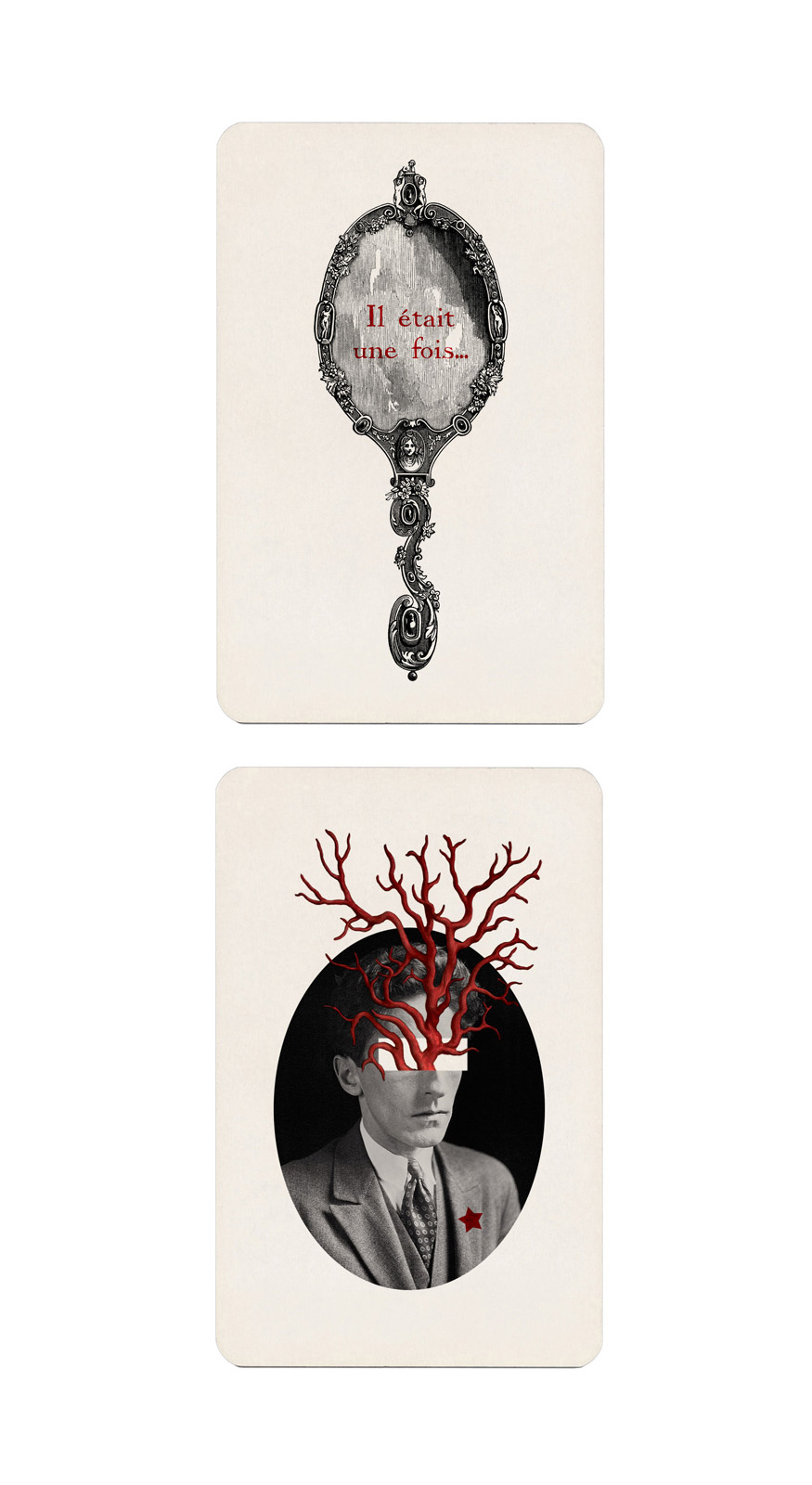

I. ESTIGMA

Durante el rodaje de La Belle et la Bête (1946) Jean Cocteau escribe un pormenorizado diario. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, los cortes en el suministro eléctrico son constantes, es difícil contar con las cámaras adecuadas y hasta el celuloide es muy escaso. Cocteau tiene la firme intención de llevar a término la película, pero a medida que el rodaje avanza comienza a sentirse muy enfermo. Forúnculos, abscesos en la dentadura, y sobre todo, una grave irritación en la piel de la cara que le produce excoriaciones, escozor y un dolor tan intenso que llega a impedirle dormir. El miércoles 26 de septiembre, a las once de la noche, anota: «Mi rostro se ha convertido en especie de caparazón de grietas, barrancos y rojeces. He de olvidar esta máscara y tener el ánimo y la moral para vivir», y dos días después: «Tengo la cara que me va a estallar, cubierta como está de hinchazones, de costras, de no sé qué suero ácido que me recorre y me estraga los nervios», pero sigue rodando planos, supervisando localizaciones y decorados, dirigiendo a los actores. El sábado 29 confiesa que el dolor «ha superado el umbral de lo soportable». Deja de afeitarse y se le ve ve agotado y maltrecho ante el equipo de rodaje. A finales de octubre su situación es tan grave que es hospitalizado durante dos semanas, tras las cuales, y aunque los médicos le aconsejan un largo reposo, Cocteau reanuda el trabajo. A medida que pasa el tiempo, el propio director y los técnicos comprenden que las cremas, los apósitos, y hasta las inyecciones de penicilina que soporta, son inútiles. Lo que le ocurre a su piel no es otra cosa que una grave reacción a la luz y el calor que generan los arcos eléctricos necesarios para iluminar las escenas de la película.

Hacia 1795 Goya se autorretrató vestido de torero frente al caballete, como si la pintura fuera una suerte taurina más, una tentativa de muerte. El estrafalario atuendo se completaba con un sombrero de copa sobre cuya ala puede verse una hilera de siete u ocho cirios pequeños, ya que le gustaba rematar sus lienzos por la noche, con luz artificial. Cocteau ideó, con un sombrero y con tiras de celuloide, una suerte de visera que le protegía los ojos y el rostro de la exposición a los arcos eléctricos. Para entonces el cineasta ya había elaborado y puesto por escrito en el Diario de rodaje su propia explicación de los hechos. «Horadado por una estrella de dolor», hundido en el cansancio y las pesadillas, concibe la idea de que su cuerpo es la víctima de un sacrificio o de un martirio. Como una Juana de Arco (personaje preferido por el poeta), Cocteau piensa que aquel rodaje imposible es una especie de prueba de fe, y que su cuerpo habrá de consumirse, si así fuera necesario, por la causa. «Yo llevaré a cabo lo excepcional. Es el único privilegio que le queda a Francia», y dicho así, con semejantes palabras, la idea es hermosa y fascinante, o tan solo narcisista y ridícula. Probablemente sea todo ello al mismo tiempo. La lectura apasionada de aquel diario de rodaje, publicado algunos años después, decidirá la vocación de un joven llamado Jean-Luc Godard.

.

La palabra estigma proviene del vocablo latino stigma (‘marca hecha en la piel con hierro candente’, ‘nota infamante’), y este a su vez del griego στίγμα (‘mancha, marca, deshonra’). En nuestro idioma la palabra tiene varias acepciones, a cual más bella, porque el término tiene la rara cualidad de convocar a la botánica (‘cuerpo glanduloso, colocado en la parte superior del pistilo y que recibe el polen en el acto de la fecundación de las plantas’), la zoología (‘cada uno de los pequeños orificios que tiene el tegumento de los insectos, arácnidos y miriópodos, por los que penetra el aire en su aparato respiratorio’), la medicina (‘lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional’), la moral (‘desdoro, afrenta, mala fama’), y por supuesto la religión, pues también designa la ‘huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo’.

El primer santo que recibió estigmas fue Francisco de Asís. Tomás de Celano y san Buenaventura cuentan que, hacia 1224, el santo se retiró solo en una cueva muy apartada en la montaña, que rezó a su Dios y que este se le mostró bajo la apariencia de un serafín crucificado que le habló. La criatura, suspendida en el cielo, tenía seis alas: «Dos alas se alzaban sobre su cabeza, otras dos se desplegaban para volar, y con las otras dos cubría todo su cuerpo». El de Asís no comprende la visión y se debate entre el asombro y el puro espanto. Luego advierte que su propia carne está recibiendo, bajo el efecto de un «ardor maravilloso», la señales del martirio: «Las manos y los pies se veían atravesados en su mismo centro por clavos, cuyas cabezas sobresalían en la palma de las manos y en el empeine de los pies y cuyas puntas aparecían por la parte opuesta (…). Y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba, de suerte que túnica y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre bendita».

.

El catecismo marxista lo dice bien claro: la religión es el opio del pueblo. Y de entre todos los paraísos artificiales a su disposición, Jean Cocteau escogió, precisamente, esos dos: el opio y la religión. De ambas inclinaciones hizo confesión pública de fe. Siguiendo la estela de Baudelaire y de Thomas de Quincey, puso su grano de arena en la materia con Opium: Journal d´une desintoxication (1930). El título era provocativo, pero también condescendiente consigo mismo: en realidad Cocteau no se deshizo de su adicción hasta bien entrados los años treinta, después de innumerables recaídas. Por otra parte, de entre todas las inclinaciones espirituales posibles, y como hombre de letras que era, no tuvo reparos en mostrar su adhesión al catolicismo, a la Religión del Libro. Para Cocteau, la noción moderna, rimbaudiana, del poeta como vidente se anuda con otra tradición anterior: la de la palabra proféticamente revelada. Así, en Discours du Grand Sommeil (1918), un «ángel informe, interior» le ordena transcribir un mensaje que proviene de un lugar ignoto y para el cual Cocteau no es más que un elemento conductor, un mero recipiente. Algo similar sucede en L´ange Heurtebise (1925): «Mi ángel amado, la gracia / Me hace daño. Me duele / Dios. Me tortura». Los ángeles Heurtebise y Cégeste acosan a Cocteau, le tientan con su cuerpo, le tiranizan, le susurran el poema, lo revelan.

Entre 1945 y 1946 Cocteau se ve obligado de nuevo a escribir versos: «Me tumbo en la hierba, cierro los ojos y me dejo torturar por mi poema», anota en el Diario de rodaje. Se trata de La crucifixión, un conjunto de veinticinco estrofas a medio camino entre el ejercicio piadoso, la crónica de guerra y la confesión personal. Sometido por la enfermedad que le asola el cuerpo y asqueado por los ataques recibidos desde diversos frentes durante la ocupación alemana, el poema funciona como un acto de liberación, de sublimación del dolor, de justificación personal, de redención. Bajo el molde de un verso blanco dotado de un ritmo solemne, muy grato al oído, el poema permite lecturas simultáneas. Articulando una especie de dramaturgia cubista y fuertemente sinestésica, Cocteau fundió en un solo bloque la iconografía de la Pasión, la experiencia traumática de la ocupación de Francia por ejército alemán y su propio padecimiento físico y moral.

Dites-moi où le bât

vous blesse. Je soignerai la blessure

aux lèvres froides grandes ouvertes

criant son cri.

J´entendrai las flûte des moelles

si légère que le squelette

ne tient qu´à un fil à cause

du sac de sang du sac

de salive du sac de bile

des sacs mal accrochés à une taille

de guêpe coupée en deux.

Dites-moi où le bât vous blesse.

J´appliquerai l´ouate la gaze

et la croix rose

collée dessus.

L´arbre carré reconnaissable

à cette forme peu

commune épanouit

deux branches

également carrées où se mirent

á battre la chamade

les artères entre les pouls

de telle sorte que les tunnels

du corps furent

bondés par la cohue d´une

foule en proie á l´epouvante.

(Dime dónde la albarda / le hiere. Curaré la herida / con labios fríos bien abiertos / gritando su grito. / Escucharé la flauta del tuétano / tan ligera que el esqueleto / pende de un hilo debido / al saco de sangre al saco de / saliva al saco de bilis / los sacos mal cargados sobre una cintura / de avispa partida en dos. / Dime dónde la / albarda le hiere. / Le aplicaré la guata la gasa / y la rosa cruz / encima.

El árbol cuadrado reconocible / en esta forma poco / común echa / dos ramas / también cuadradas donde / empiezan a retumbar / las arterias con sus latidos / de tal forma que los túneles / del cuerpo quedan /saturados por el tumulto de una / multitud presa del terror.*)

Todavía en 1946, intentando recuperarse en un balneario de montaña, Cocteau acomete la escritura de La difficulté d´être (1947), un libro de memorias y reflexiones. En un capítulo titulado Del dolor, Cocteau describe de nuevo su malestar y se refiere a los microbios como si de un ejército extranjero se tratase:

Era menester que aceptase como un privilegio su victoria, su impedimenta, sus trincheras, sus tiendas, sus campamentos, sus durmientes, sus hogueras. A eso de las nueve concluyó con los preparativos: comitivas y movimientos estratégicos. A las diez todo estaba en orden. Habían rematado la ocupación. (…). Hubo un espantoso desorden en las carreteras, hombres que se atropellan, animales que se encabritan. El dolor cambiaba de sitio, se tornaba intenso, dejaba de serlo, alzaba el vuelo hacia otro lugar. Se me hinchaban los ojos, se me guiñaban, me salían bolsas. Toda una tribu parecía buscar refugio debajo de mis brazos. La medicina nada puede ante problemas de estos. Hay que sufrir hasta que los guerreros se maten entre sí, hasta que la raza se extinga, hasta que no queden sino escombros. No existe un remedio, como tampoco existe entre los hombres, para ese vértigo de destrucción.

.

El Diario de rodaje de La Bella y la Bestia fascina porque es el relato de un florecimiento doloroso. Eclosión, brote, alumbramiento que rompe la carne y abre los huesos. En su seráfico concepto del acto creativo, Cocteau se somete al dolor como el último trámite para la redención.

A las niñas les duelen los senos cuando apuntan. La yema del pecho es el brote de un tallo. Fiebre. Épanouissement. Una sangre escasa brota del cráneo de los ciervos cuando los cuernos caen para que otros nazcan. En nuestro idioma, a ese proceso de muda se le llama desmogue. Desequilibrado y temoroso, el ciervo sin cuerna busca refugio en el bosque. Luego brotan las astas, cada año más grandes. Son el signo de la lozanía y la potencia sexual. El animal se consume en la muda, completa año tras año el desmogue hasta la extenuación. Cuando el cuerno es joven está recubierto de pelusa, una piel de durazno de la que el animal, como la serpiente, trata de deshacerse frotando violentamente la cuerna contra los espinos. Durante unas horas la cuerna nueva está irritada y sangra y es roja como el coral.

.

Entre las primeras escenas de Le sang d´un poète (1930), el protagonista —un apolíneo desdoble del propio Cocteau— observa incrédulo cómo en la palma de su mano ha aparecido una boca que habla. El personaje intenta en vano ahogar la boca sumergiéndola en el agua, pero es inútil. Es el estigma, la herida que habla, la bouche / jaune de ma savante / blessure capable / de prononcer quelques mots (la boca / amarilla de mi erudita / herida capaz / de pronunciar algunas palabras). Así se cierra la última estrofa de La crucifixion.

.

Abanderado, homosexual, y católico. Demasiado para André Breton y sus secuaces. Cocteau llevaba escrito en la frente el signo de la infamia. En 1926, mucho antes de La crucifixion o de los frescos que pintó para la Chapelle de Saint Pierre en Villefranche-sur-Mer, Breton lo anatemiza junto con Paul Claudel, pues ambos son «autores de poemas patrióticos infames, de profesiones de fe católica nauseabundas, ignominiosos medradores del régimen y contrarrevolucionarios de marca mayor». Con menos retórica, con más músculo si cabe, en 1925 Paul Éluard proclama: «Conseguiremos abatirlo como a una bestia hedionda».

.

II. ESPEJO

Lo maravilloso del cine es este perpetuo truco de cartas que se ejecuta delante del público sin que éste se percate de su mecanismo.

La Bella y la Bestia. Diario de rodaje (1946), Jean Cocteau

Como flor del país, los espejos pueblan la filmografía de Jean Cocteau. En su fetichización concurre la imaginería de Carroll, pero el modo en el que operan frente a la cámara cita el magisterio elemental de Méliès. Son la puerta que da acceso al otro mundo en Le sang d´un poéte (1930) y en Orphée (1950), y el poeta afirmó que en ellos habitaba la muerte. El espejo es el eje del mito de Narciso y también es objeto frecuente en las vanitas del Barroco. En su Diccionario de símbolos (1958), Cirlot nos dice que «el mismo carácter del espejo, la variabilidad de su función, explican su sentido esencial y a la vez la diversidad de conexiones significativas del objeto». Espejos enfrentados a espejos en el universo de Cocteau, mise en abyme. Desglosar todas sus posibles lecturas cae dentro de lo imposible, porque son una trampa y, como el protagonista de La sangre de un poeta, perdemos pie en ellos, caemos. En La Bella y la Bestia, es decir, en el cuento original de Leprince de Beaumont (1711-1780) y también en el largometraje de Cocteau, hay un espejo mágico que permite al que lo empuña ver a los seres amados que se encuentran lejos.

.

También la lectura es un espejo. El siglo XIX encontró en aquel cuento una fábula acorde a los intereses de género dominantes. Cocteau, que lo leyó de niño, debió encontrar en él, ante todo, la historia del amor que triunfa sobre el estigma de la diferencia, sobre esa etiqueta de lo monstruoso que se aplica a lo que no comprendemos. Quizás el siglo XXI encuentre en el mismo texto una metáfora sobre la falta de correlación entre género e identidad sexual. En Yo soy el monstruo que os habla (2020) Preciado escribe: «Soy la niña que corre por un pueblo de Cantabria y sube a los cerezos arañándose las piernas. Soy el chico que duerme en el establo con las vacas. Soy la vaca que sube a la montaña y se esconde de toda mirada humana. Soy Frankenstein intentando buscar a alguien que le ame mientras camina con una flor en la mano y todos los que pasan a su lado huyen de él. Soy el lector cuyo cuerpo se convierte en libro».

.

La filmografía de Cocteau es algo más que autorreferencial: es profundamente narcisista. En el invierno de 1946, mientras las cámaras filman diálogos y los operarios levantan y destruyen tabiques, mientras Jean Marais sufre sesiones de maquillaje de más de cuatro horas para introducirse en el cuerpo de la Bestia, y mientras el rostro y las manos del director se hinchan, supuran o le arden hasta lo insoportable, mientras todo eso ocurre, las identidades de los personajes, como en un juego de naipes, se mueven y se recombinan, la realidad y la ficción atraviesan espejos, recorren los pasillos que llevan de los decorados al negativo invertido del celuloide. El poeta había conocido a Jean Marais en 1937. El actor tenía veinticuatro años y Cocteau rayaba ya los cincuenta. Se dice que la relación era abierta y que, aunque se guardaron un gran afecto, dejaron de vivir juntos en 1947. Cocteau sufría por la diferencia de edad. El atractivo físico de Marais era superlativo. Marais es una estrella del cine. Marais es la Bella, pero, enfundado en la piel de la Bestia, toma posesión del rol de Cocteau. A su vez, el director sufre por el castigo que impone a su compañero: «¿No es justo que mi rostro se desfigure, se hinche, se desgarre, se cubra de heridas y pelos cuando yo mismo estoy cubriendo el rostro y las manos de Marais con un caparazón tan doloroso que, al desmaquillarlo, sufre el mismo suplicio que yo cuando me quitan las vendas?». La enfermedad le impide afeitarse porque «cada pelo es una antena de dolor». Se deja crecer la barba y se sorprende ante la cantidad de canas que tiene. Periodistas y fotógrafos acuden con frecuencia al rodaje. Cuando el director se ve en las fotografías no se reconoce. Tiene cincuenta y ocho años. Ha envejecido. Es la Bestia.

.

No es seguro que crezcamos. Pero tan cierto es que florecemos como que, bajo el mismo mandato inexorable, nos ajamos. Bajo la piel arrugada vive siempre el mismo niño. Con suerte nos transformamos en bellos monstruos.

.

Antes de Méliès, antes de Griffith, antes de encontrar cobijo en la narración, el cine fulminó al público con su radical materialidad, con su mera fantasmagoría. No hay directores de cine, no hay guion, no hay salas de cine. Las bobinas se proyectan en barracas de feria. A veces el celuloide prende y las barracas arden. Los espectadores entran en un espacio en penumbra para ver el ingenio de luz. Una tela blanca divide en dos el espacio. Hay sillas a ambos lados del trapo. Los feriantes vocean que hay dos tipos de entrada para el espectáculo. La entrada más barata solo permite ver la proyección. La otra, de mayor importe, permite situarse al otro lado y ver, además, el monstruo, el cíclope, el prodigio mecánico que escupe el cono de luz.

.

Miércoles, 5 de septiembre de 1945: «Me pregunto si estos días tan duros no son sino los más gratos de mi vida, pues están colmados de amistad, de dulces disputas, de risas, de momentos en los que parece que detenemos con nuestras manos el paso del tiempo».

Sábado, 20 de octubre de 1945: «Anoche fue tan insoportable que casi fui feliz. Era como el cilicio o el éxtasis de los monjes. En La sangre de un poeta, la estatua dice: «Escribiste que atravesabas los espejos, mas no lo creíste». Resultaría grotesco escribir: «Un poeta ha de ser un santo», y quejarse cuando las circunstancias nos obligan a demostrarlo. Me miro en el espejo. Es atroz lo que veo y, sin embargo, no me preocupa lo más mínimo. El físico ya no cuenta: son la obra y la belleza de esta las que han de ocupar su lugar. Sería un crimen hacer que la película sufriese de mi sufrimiento y mi fealdad. El verdadero espejo es la pantalla de proyección, donde se ve mi sueño encarnado. El resto me da igual».

.

.

* Traducción de Natalia Zarco.