.

.

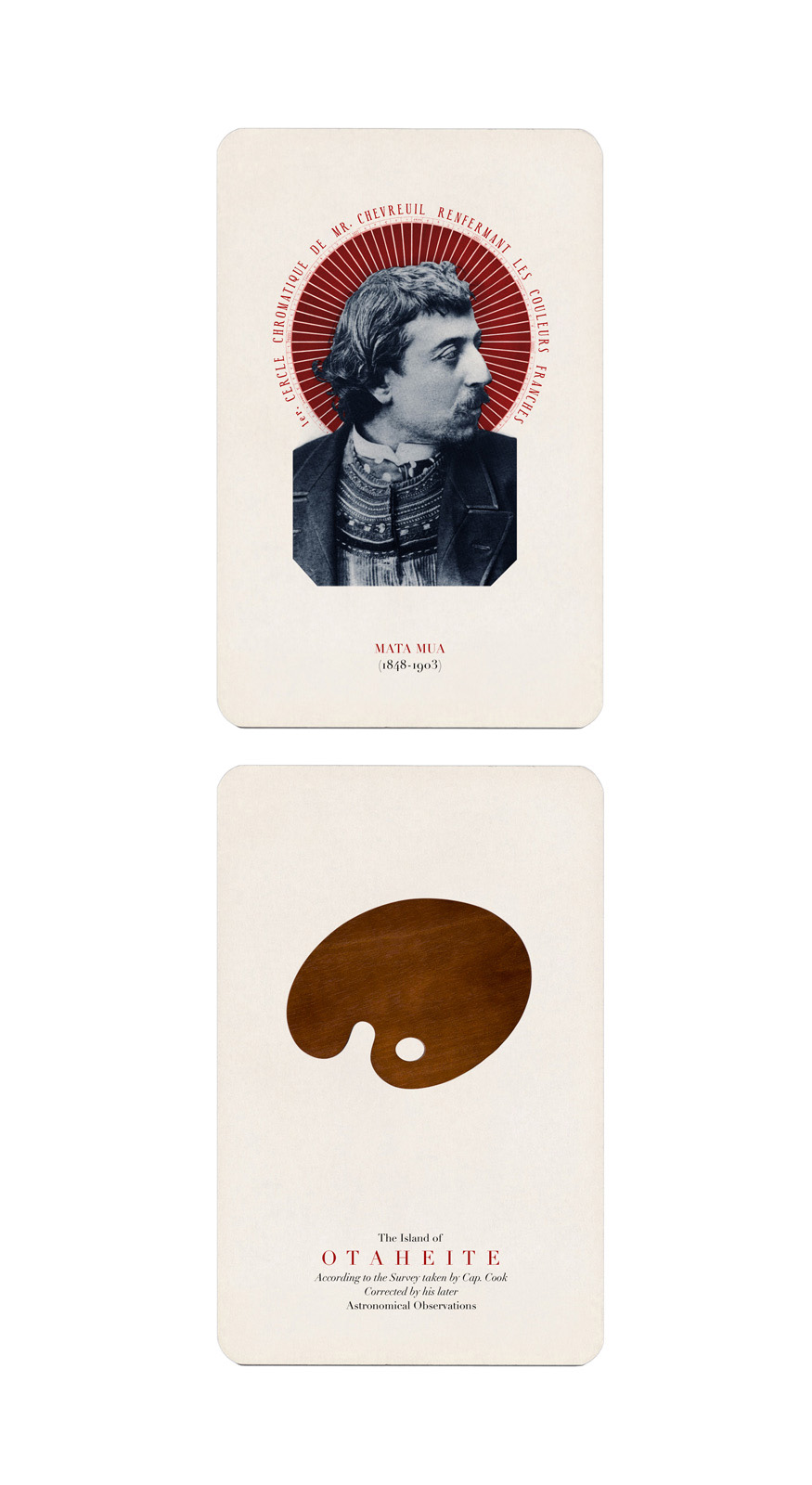

Cuando el hambre aprieta, las paredes del estómago se retuercen y rugen. Paul Gauguin conocía bien esa sensación. A excepción de la temporada en que ejerció como empleado de bolsa, como padre de familia ejemplar y como pintor dominguero, el hambre le asedió siempre en uno o en otro momento. Pasó hambre en París y en Copenhague, en la Bretaña francesa y en Las Marquesas. En 1890, antes del primer viaje a Tahití, el pobre diablo escribe a su mujer, que ya le había abandonado: «Llegará un día (y quizá pronto) en que huiré a los bosques de una isla de Oceanía para vivir allí de éxtasis, de tranquilidad y de arte». No sería fácil trazar en un solo mapa el itinerario de todos sus viajes. Nació en París en 1848, y a los pocos meses ya viajaba a Lima, en Perú, de donde provenía la familia materna. Amó la pintura y tuvo, sin duda, mucho talento, pero solo le asistieron el hambre, la errancia y una constante insatisfacción. Hambre de pupilas abiertas como fauces. Hambre de unos colores que ni la Academia, ni los Salones, ni el gusto del público podían tolerar y que de hecho no toleraron, como tampoco lo hicieron con los de Van Gogh.

.

El 8 de febrero de 1832, desde Tánger, Delacroix le escribe a un amigo: «Mi salud aquí es buena, sólo temo un poco por mis ojos. Aunque el sol no es todavía muy fuerte, el resplandor y la reverberación de las casas, que están todas pintadas de blanco, me fatiga excesivamente (…). Doy paseos a caballo por los alrededores, que me causan un placer infinito, y tengo momentos de pereza deliciosa en un jardín a las puertas de la ciudad, bajo profusión de naranjos en flor y cubiertos de frutos. En medio de esta naturaleza vigorosa, experimento sensaciones parecidas a las que tenía en la infancia. Acaso el recuerdo confuso del sol del Mediodía, que vi en mi primera juventud, despierta en mí. Todo cuanto podría hacer será muy poco en comparación con lo que aquí hay por hacer. A veces me quedo perplejo, y estoy convencido de que no reflejo de ello más que una sombra». Como esas naranjas de las ramas, el pintor sabe que no podrá llevarse a París la luz que le rodea so pena de que, en el tránsito, luz y naranjas se pudran sin remedio. Gauguin, que admiraba sobremanera a Delacroix, no se hubiera lamentado nunca de lo mismo. El estómago lo tenía vacío, sí, pero la cabeza la llevaba atestada de soles: el sol que calienta al buen salvaje de Rousseau, el sol de la Arcadia que Delacroix creyó encontrar intacta en el norte de África, el sol rojo de las estampas que llegaban de Japón, y el sol aún más rojo del socialismo, porque Gauguin era nieto de doña Flora Tristán, la célebre pensadora feminista y libertaria, y de sí mismo llegó a decir que era «el Blanqui de la pintura». De modo que, cuando finalmente embarca hacia la Polinesia, más que desplazarse de un lugar a otro, Gauguin atraviesa, braceando, una larga proyección que se pierde en las raíces de Occidente. Hesíodo, Platón y Píndaro escribieron alguna vez acerca de la Isla de los Bienaventurados; durante el medievo la Isla de San Brandán tomó el relevo en el imaginario, y en su Description d’un voyage autour du monde (1771) al explorador Louis Antoine de Bougainville no se le ocurrió cosa mejor que bautizar a esa isla ahora conocida como Tahití (anteriormente Otaheite) con un nombre infinitamente más sugestivo y también más problemático: Nouvelle Cythère. Bougainville imponía así sobre aquel lugar un peso de siglos y de innumerables volúmenes polvorientos: en la mitología grecolatina Citera es la isla de Venus, es decir, el país del amor sensual y de la concupiscencia.

.

Matisse bajó hasta Marruecos y Andalucía, y Bonnard hasta Argelia y Túnez, pero Gauguin lo quería todo. Quería las antípodas. Quería quemar las naves y ser al mismo tiempo Rubens y Robinson Crusoe. Quería el Reino de Dios en la Tierra, y ser él mismo su profeta, y por eso aceptó con gusto o con disgusto la pobreza y el destierro. En sus cartas, en los textos mal hilados que escribió, se puede encontrar la ira, la intriga, la ironía, la fanfarronería, el mesianismo, la mentira y la desesperación. Gauguin partió hacia Oceanía con todas las imágenes dentro de sí, y se jactaba de ello. Su paleta, su estilo y su universo estaban ya bien cocinados cuando se instaló en las islas. En su maleta llevaba, bien doblaba como una prenda interior, la visión de Citera y el mito del verano. Por eso, entre los cocoteros de Las Marquesas Gauguin no desea, como Delacroix o como los impresionistas, apresar el espectáculo único y fugaz, lo que busca es el detonante, la chispa que ayude a prender su música interior.

.

Observa con detenimiento L’Embarquement pour Cythère, el gran lienzo de Watteau de 1717, y podrás ver entre las filas de pasajeros, perdido en esa embocadura de teatro con luces de bujía versallesca, al propio Gauguin, con la paleta en una mano y la siringa en la otra, presto y bien contento de decir adiós a la fría Europa. Con patas de fauno y con la cabeza atestada de soles.

.

En 1889 se autorretrata de un modo tan extraño como sintomático: una cabeza grande, sin cuerpo, como la del Bautista, rodeada de símbolos bíblicos (unas manzanas, una serpiente), y sobre la cabeza la aureola dorada, inequívoca, de los santos. Frunce los labios y parece observar algo con desprecio. Hasta el final —hasta las últimas semanas en que, ya enfermo, escribe y se repite que todo ha merecido la pena y que «la maquinaria está en marcha»— Gauguin piensa que le asiste un alto destino. Hizo lo imposible por materializar su convicción.

.

En lo tocante a la estructura general de su lenguaje, apenas hay distancia entre Gauguin y el viejo Puvis de Chavannes. Ambos giran y giran en torno a temas pastorales que ya eran tópicos en tiempos de Poussin. Hay que tomar alguna de esas alegorías apaisadas de Chavannes como Inter artes et naturam (1895) y ponerla junto a alguna de las piezas tahitianas más ambiciosas como D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? (1897) para percibirlo con nitidez. Mujeres blancas o morenas, naranjos o palmeras, túnicas griegas o pareos, todo es fácilmente intercambiable. Lo que marca la distancia es el color, el modo en que Gauguin reinventa el plato con los alimentos más insospechados. Una vianda tan especiada que embriaga. Esto es lo que, observado desde nuestros días, deja a Puvis Chavannes atascado en imágenes que nos aburren mortalmente, y es esto mismo lo que lanza los lienzos de Gauguin hacia adelante como una flecha, trazando un arco ligero que empuja primero a los nabis y da luego coartada a los fauves. Las imágenes de Gauguin viajan hasta el estudio atestado de tapices e ídolos primitivos en el que Ernst Ludwig Kirchner, en la oscura Alemania de Weimar, veinte años después, juega y reinventa la luz, los colores brillantes, los cuerpos y los frutos felices de un paraíso inconcreto, pero claramente tropical.

.

En su Voyage en Orient (1881), Flaubert describe con la misma precisión, con la misma brillante parquedad, los manicomios, los hospitales y las casas de prostitución. De Egipto a Grecia, pasando por Tierra Santa, esas notas de viaje contienen un largo rosario burdeles, de los más sofisticados y célebres hasta los más humildes, los más tristes: cobertizos de ramas, paredes de adobe, muchachas de catorce años.

Van Gogh, sobre los cuadros de su amigo pintados en Martinica: «¡Formidables! No fueron pintados con el pincel, sino con el falo. Cuadros que son, al mismo tiempo, arte y pecado […] Esta es pintura que sale de las entrañas, de la sangre, como el esperma sale del sexo».

«No hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie» sostiene Walter Benjamin. En el envés de Mata mua (1892), en la trastienda de todos esos lienzos con muchachas de piel marrón, de cuerpos desnudos o envueltos en telas estampadas, se puede leer, por ejemplo, la carta de Gauguin a su amigo Monfreid, escrita en noviembre de 1895 desde Tahití: «Todas las noches chiquillas endiabladas invaden mi lecho, ayer tuve tres con que ocuparme». Es una fanfarronada, y se sostiene sobre la equívoca distancia entre los hábitos sexuales de la Polinesia y la reprimida sexualidad de Occidente, pero también en esto la figura podría obedecer a un síntoma más amplio y de largo recorrido: el fantasma de la miseria y de la supremacía racial persiste ahora entre las prostitutas y los chaperos de Camboya, de Filipinas, de Tailandia, de Sudamérica…

.

La plage du Pouldu (1889) es un paisaje de costa pintado desde un lugar elevado. Una colina en primer término es verde y ocre. El mar ocupa al menos dos tercios de la imagen, las olas crestean un poco a la japonesa y la arena de la playa, cruzando la composición en diagonal, es naranja. Observado desde cerca y con detenimiento, el mar revela un pespunte muy espaciado, pero constante, de toques de rojo. Lo he observado: es raro que un lienzo de Gauguin no contenga el color rojo como un bajo continuo, como una capa freática a poca profundidad sobre la que crece todo lo demás. No se trata de impresionismo, de postimpresionismo ni de divisionismo. Es fiebre. La misma fiebre, la misma cólera y obstinación que le sostenía a él. Muy a menudo, y por causa de todas esas pinceladas largas y verticales que aprendió de Cézanne, los lienzos de Gauguin semejan un tapiz, una trama esponjosa de hilos de todos los colores, un tejido grueso en el que parece posible hundir un dedo para que la materia rezume esa sangre o ese licor de cerezas.

.

Amarillo, amarillo, naranja. Azul, violeta, añil, verde. Árboles de azafrán, cardamomo y clavo. Mujeres, vacas y niños, del rosa al ocre. Palmas azules. Olmos de oro. Ángeles de ébano y azafrán.

.

No está muy claro si fue un álbum de Hokusai o quizás unos cuantos pliegos sueltos de Koryûsai, lo cierto es que la primera muestra de estampa japonesa que llegó oficialmente a París provenía de un comerciante holandés, e ingresó en el Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale en 1843. Era la gota de lluvia que precede a la tormenta, el agente provocador de una reacción irreversible. Mucho tiempo después, en los meses previos a su muerte, Gauguin nos cuenta que atesora un álbum de recortes donde busca la inspiración o el consuelo: «Trazas japonesas, estampas de Hokusai, litografías de Daumier y crueles observaciones de Forain (…), agrupadas no al azar, sino por mi buena voluntad totalmente intencionada. Adjunto una fotografía de una pintura de Giotto. Porque quiero demostrar que apariencias diferentes mantienen relaciones de parentesco». El curso de los astros se reconfigura, las órbitas se invierten o se cruzan. En una carta a Émile Bernard desde Arlés, en diciembre de 1888, Gauguin ya pontifica que «hay que pintar Puvis coloreado con mezcla de Japón».

El verano anterior, en Pont-Aven, Paul Sérusier —sobre cuyo hombro se asoma Gauguin a cada rato para para darle consejo («¿Cómo ve usted ese árbol? ¿Es verde? Pues ponga verde, el verde más bello de su paleta; y esa sombra ¿más bien azul? No tema pintarla tan azul como sea posible»)— pinta una obra que titula Paysage au Bois d´Amour. Nadie acude a Pont-Aven sobrado de dinero, así que Sérusier da esos brochazos sobre una maderita ligera de 27 por 21 centímetros. Era la tapadera de una caja de habanos. Sérusier queda satisfecho con el experimento y se lleva la maderita de vuelta a París. Se la muestra a sus amigos, que son pintores, que son excéntricos y se hacen llamar nabis (profetas). La obra les deslumbra de tal modo que a esa tapadera de caja de habanos donde los colores se aglomeran sin sentido, comienzan a llamarla El Talismán, y la colocan sobre un pequeño altar. Le rinden devoción como si del paño de la Verónica se tratase. El propio Serúsier no logra ejecutar nunca más un paisaje como aquel. Nadie olvida que fue Gauguin el que había ejecutado mesméricamente la pintura a través de Sérusier, y Maurice Denis anota el episodio, casi veinte años después, cumpliendo así un gesto casi evangélico. Desde Pont-Aven, también en septiembre de ese mismo año, Gauguin había escrito: «¡Qué bellos pensamientos pueden invocarse con la forma y el color! Qué bien están sobre la tierra, esos vulgares, con su apariencia engañosa de la naturaleza. Sólo nosotros remamos en el barco fantasma con toda nuestra imperfección caprichosa. Cuánto más tangible nos parece el infinito ante una cosa no definida. Los músicos disfrutan con el oído pero nosotros, con nuestro ojo insaciable y en celo, gozamos de placeres sin fin. Dentro de un rato, cuando vaya a cenar, la bestia será sometida, pero mi sed de arte no se verá saciada jamás».

.

El hambre, ya lo hemos dicho, superó con mucho lo tolerable. En las islas, Gauguin cae enfermo con frecuencia y llega a ingresar en el hospital en calidad de indigente. Las tormentas destrozan las chozas que él mismo levanta. Esas chiquillas que tanto trabajo le dan en la cama le desvalijan a veces el poco dinero que tiene. Se enzarza en pleitos absurdos con las autoridades y hasta con los misioneros. Un eccema le devora las piernas. Intenta suicidarse con arsénico, pero ni para eso parece disponer de lo suficiente, así que el veneno solo contribuye a aumentar la debilidad y el sufrimiento.

.

En sus últimos años, ya instalado en Samoa, Stevenson escribió poemas en los que evocaba los paisajes de su Escocia natal. El clima templado, junto con el vino o el whisky, le traen de vuelta las nieblas y el aire frío de las Highlands. Entre los pocos enseres que Gauguin dejó a su muerte se encontró un lienzo titulado Pueblo bretón bajo la nieve. Es probable que lo pintara casi diez años atrás, en 1894, pero allí estaba, sobre un caballete, en la última cabaña. La obra fue subastada en Papetee. El lienzo fue colocado al revés y vendido a precio irrisorio bajo el título de Las cataratas del Niágara. Al parecer, nadie en Papetee conocía la nieve.

.

Gauguin: el Cristo verde de pelo rojo.

Vuillard, Bonnard, Sérusier, Jarry, Matisse, Kirchner, y el Picasso de 1903: apóstoles nimbados con el sol azul de Otaheite.