.

.

I. EL ÍNDICO

Il joue avec le vent, cause avec le nuage

Et s´enivre en chantant du chemin de la croix…

En el puerto, con los ojos atosigados por la luz y la calima, desaliñado a pesar del chaleco y el sombrero de copa alta. Empapa el sudor con un pañuelo que dejó de estar limpio hace varios días. El rostro acusa el calor, el desconcierto, el síndrome de abstinencia, o puede que todo al mismo tiempo. El barco zarpó de Burdeos con destino a Calcuta el 1 de junio de 1841. El joven —que tiene solo veinte años y es ya presa del opio y la blenorragia— se ha señalado durante el viaje por su aislamiento y por un palpable odio hacia todo lo que le rodea. No viaja por placer: su padrastro, el general Aupick, ha impuesto el cambio de aires para alejarlo de París. El 8 de agosto, doblado el cabo de Buena Esperanza y ya en aguas del Índico, un ciclón jugueteó con el barco hasta dejarlo a la deriva. Un navío americano remolcó a los náufragos hasta Port Louis, en la isla de Mauricio, donde los trabajos de reparación se habían alargado durante más de dos semanas, pero el muchacho ha decidido que ya no irá más lejos. No pondrá el pie en Calcuta. El 18 de septiembre parte hacia Saint Denis (actual isla de Reunión), y desde allí, un mes y medio después, toma otro barco de vuelta hacia Burdeos. Lo que ha visto le parece más que suficiente.

Las grandes figuras de la literatura cumplen con nuestros deseos obedeciendo a los suyos. ¿Qué le pedimos a Robert Louis Stevenson? Queremos que viaje hacia el Oeste y que bracee hasta la extenuación entre las islas de la Polinesia, ebrio de luz como una abeja en primavera. ¿Qué le pedimos a Charles Baudelaire? Queremos que la nostalgia de París, más fuerte que todos los encantos de la India, le obligue a incrustarse de nuevo en la metrópolis como un diamante en una pieza de orfebrería, o quizás tan solo como una piedra en el zapato. Pero que vuelva, que sueñe caminando por los bulevares y que sueñe encerrado en una habitación brumosa del Pimodan. Queremos que escriba y que se condene. Sobre todo que se condene. Es imprescindible que se condene.

.

II. DIORAMAS

Baudelaire va a envolverse con las cien mantas sutiles de la poesía, con las cien mantas cálidas de la pintura, las cien mantas pesadas del opio y las cien mantas sucias y remendadas de los prostíbulos de París. Menor de edad hasta el fin de sus días, no dispondrá nunca del capital que le corresponde por herencia. Así lo disponen ante notario su madre y el general Aupick. Y así, su vida se resuelve en un diorama, un calco reducido de la existencia. El dinero que recibe a cuentagotas de su apoderado lo derrocha adquiriendo obras de arte con las que amuebla habitaciones en las que no permanece. De lo único que toma posesión es de la literatura: imperio del polvo y del humo. Eso es lo que prefiere, y si al principio lo hace por una poderosa inclinación espiritual, lo escogerá luego como el animal acorralado por una lógica que le excluye como se escupe un objeto extraño de la boca. Baudelaire reside en un trasfondo del mundo, algo así como un bolsillo interior a resguardo de la lluvia o de la luz, un diorama diminuto y exquisito cuya angostura siempre ensancha el opio. Y si se trata de una condena feliz es porque el habitáculo funciona como una escafandra que le permite moverse sin parar: de las aguas turbias de la revolución o de una vanguardia que abandera él solo, a las aguas estancadas de la burguesía más rancia.

La cita es célebre, dicen, pero no sé de dónde proviene. «Sólo me baño en una bañera; prefiero una caja de música a un ruiseñor y, para mí, el estado perfecto de los frutos de un jardín comienza en la compotera… Finalmente, el hombre sometido a la naturaleza siempre me ha parecido que da un paso hacia la barbarie original». En el Salón de 1859, decepcionado o fatigado por una masa enorme de paisajes de ínfima calidad, sentencia:

Deseo que se me haga volver a los dioramas cuya magia brutal y enorme sabe imponerme una inútil ilusión. Prefiero contemplar algunos decorados de teatro, donde encuentro artísticamente expresados y trágicamente concentrados mis sueños más queridos. Esas cosas, porque son falsas, están infinitamente más cerca de la verdad; en tanto que la mayor parte de nuestros paisajistas son mentirosos, justamente porque han desdeñado mentir.

Mecido por el opio y roído por las deudas, el pequeño barco-invernadero, el batiscafo ligero de Baudelaire.

.

III. EL PROCESO

Todo forma parte del tribunal.

El proceso, Kafka

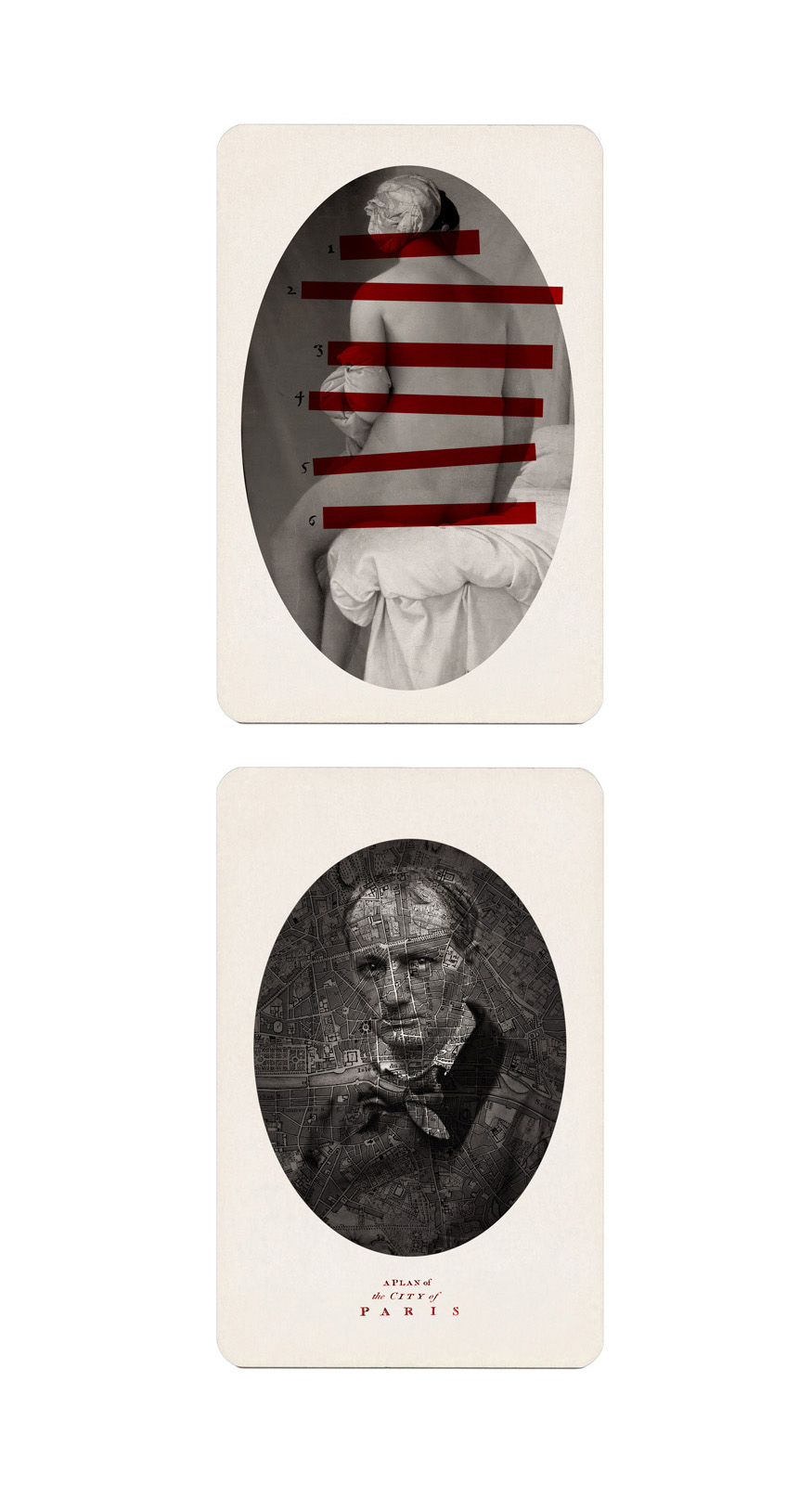

Sé que retrato a Baudelaire como quien perfila a Des Esseintes, y este, por ser un personaje de ficción, sin duda es mucho más fácil de completar. Pero es que no habría Des Esseintes sin Baudelaire. No habría Lautréamont, ni Rimbaud, ni Mallarmé. De todas las puertas que hay en París, Baudelaire ha levantado con sus propias manos una puerta tras la cual no hay—todavía— nadie. Nuestro poeta duerme o agoniza como un perro a las puertas de la modernidad. No recogerá ni uno solo de sus frutos. Aguarda. Alguna vez impreca a los viandantes, pero la mayor parte del tiempo tan solo observa, cínico, impasible. Durante más de diez años ha publicado poemas en este o en aquel periódico y, cuando finalmente da a imprenta los poemas de Les fleurs du mal (1857), no es tan solo la crítica o la rancia moral francesa lo que cae sobre él, es el Segundo Imperio con todas sus togas, con sus bulevares, su industria miserable y sus perfumerías. Al igual que la sociedad victoriana cae sobre Oscar Wilde cuarenta años más tarde, Baudelaire va a sentir sobre su espalda el peso de Francia. Es el Ministerio del Interior, personado a través de la Dirección General de la Salud Pública, el que ordena la incautación de una edición que ni siquiera había comenzado propiamente a circular. Llega luego la citación judicial, muy similar a la que, casi al mismo tiempo, había recibido Flaubert por Madame Bovary (1857), pero el desenlace del proceso será muy diferente en cada caso. Hábil, experto en la mecánica moral del Imperio, el abogado de Flaubert no solo logra la exculpación de su cliente, sino que contribuye indirectamente a convertir la novela en un éxito de ventas, y así, resabiado por la maniobra fallida, el Ministerio no dejará escapar a Baudelaire. No hay caso: la sentencia incluye una multa para el poeta, otra para el editor y la obligación de retirar del libro seis poemas: «Las joyas», «El Leteo», «A la que es demasiado alegre», «Lesbos», «Mujeres condenadas» y «Las metamorfosis del vampiro».

Cargado con deudas de toda clase, la multa no es lo que más le pesa. Para la fecha, Baudelaire es ya un poeta y un crítico de arte reconocido, de modo que lo que le abate son esos seis poemas cercenados. Lo que le encoleriza es que le martilleen la escultura, que le roben —a ese ciudadano que ya es de segunda— una parte de su reino. Es una afrenta insoportable. Las flores del mal no es una mera recopilación poemas, Baudelaire ha dispuesto sus piezas conformando un programa preciso. Con todo, ni el poeta ni el editor apelarán la sentencia. Este —según recoge Mario Campaña en Baudelaire: juego sin triunfos (2006)— «primero se resistió a la mutilación del libro, que siguió vendiendo clandestinamente con los poemas condenados incluidos, al doble del precio original, pero después aceptó hacer recortes en las páginas de algunos ejemplares para dar satisfacción aparente al tribunal, con lo que fueron vendidos extraños ejemplares con páginas recortadas y empalmados unos trozos con otros de una forma rústica». Al parecer se vendieron así alrededor de un centenar de libros. En su edición de Las flores del mal de 1922, Jacques Crépet dio testimonio de algo que resuena en la mente del lector devoto o del bibliófilo poco menos que como una escena de martirologio:

Nosotros hemos tenido varios de estos ejemplares en nuestras manos… Ofrecen las siguientes particularidades: dos páginas, la 91 y la 187 están en blanco; las páginas 53-54, 73-74, 93-94, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196 no existen más que en estado de cartivana; «Perfume exótico», que comenzaba en la página 54, ha retrocedido a la 52, «Reversibilidad» de la página 94 a la 92, y «Mujeres condenadas (Como un animal pensativo…)» de la página 196 a la 188. En su presentación, el volumen es verdaderamente deshonroso.

En 1861 aparece la segunda edición, corregida y aumentada pero sin los poemas condenados. No sabemos si la obsesión por restituir la obra se debe más a Baudelaire o a su editor, Poulet-Malassis, auténtico irredento que volvería a morder el polvo arriesgándose a editar nada menos que Les chants de Maldoror. En 1866, pocos meses antes de la muerte del poeta, se publican Les Épaves (Los restos), reunión de una treintena de poemas entre los que se incluyen, por fin, las seis piezas censuradas. Pero incluso en las ediciones más recientes es habitual recoger los poemas condenados en apéndice aparte o bien anotados entre el resto para hacer notar su presencia al lector. Así, seguimos repasando una herida no cicatrizada sino endurecida, fosilizada, o quizás reparada, sí, pero solo al modo en que los japoneses reparan las piezas más queridas de su cerámica: vierten un metal fundido que une los fragmentos dejando a la vista, de forma palmaria, la falla. Octavio Paz lo llamó «la tradición de la ruptura».

.

IV. HORMIGUEO / TORBELLINO

Fourmillante cité, cité pleine de rêves.

Aunque el tribunal pusiera en ello todo el foco, la afrenta de Baudelaire no estaba tanto en las cuatro majaderías acerca de Satán, o en los atrevimientos de orden sexual (el erotismo más allá de lo aceptable; el lesbianismo, más allá de lo concebible). Lo que el Estado trató de contener fue esa compuerta, de impecable solidez artística, a través de la cual Baudelaire pretendía hacer correr las aguas de la miseria que dormían bajo el pavimento del Segundo Imperio.

Baudelaire alquiló su primera habitación en la pequeña isla de Saint-Louis: almendra en torno a la cual fluye día y noche el agua del Sena. Es como un ojo en el centro geométrico de París, y desde ahí el poeta planifica el naufragio. Desde ahí desciende, diablo cojuelo, y observa al trasluz la ciudad como hormiguero, como campo de maniobras, como caleidoscopio. Se asoma, pasea y toma notas. El flâneur no es más que un voyeur en movimiento. Los Petits poèmes en prose (Pequeños poemas en prosa, 1869) contienen un raro equilibrio entre lo documental, lo íntimo y lo simbólico. Bajo un estilo delicado a veces y en otras ocasiones maravillosamente mordaz, Baudelaire, el condenado, dicta su acusación, apunta con el dedo, levanta las faldas de París. En la fotografía que le tomó Carjat en 1862, ¿qué otra cosa hay en su rostro sino un rencor afilado y superlativo? Labios apretados, pupilas que queman. Como un sacerdote encaramado al púlpito dorado de la indigencia, Baudelaire, en plena rabieta, observa y acusa: sabe que todos, absolutamente todos, en mayor o en menor grado, han pagado su habitación en el gran prostíbulo del capitalismo triunfante.

En Mon coeur mis à nu (Mi corazón al desnudo), cuaderno de notas póstumas —cajón de sastre, semillero por igual de sandeces y genialidades reconcentradas y lanzadas hacia el futuro como «cohetes»— el poeta pone en dos líneas la fórmula química que desarrollarán más tarde Walt Whitman, la épica futurista o la soledad multiforme de Pessoa:

Religiosa embriaguez de las grandes ciudades. Panteísmo. Yo soy todos. Todos, soy yo.

Torbellino.

.

V. INGRES

En el mejor de los casos, un cuadro es un juguete inagotable para el ojo. La mayor juguetería del mundo, la más cara, se llama Museo del Louvre. La devoción de Baudelaire responde al nombre de Delacroix. Basta con repasar los Salones para encontrar siempre algún elogio de este pintor, algo tan recurrente que ha terminado por parecerme una obviedad. En cambio, como a Calasso, me interesa mucho más el modo en que trata de fiscalizar aquello que, a pesar de fascinarle, no alcanza a desentrañar. Para Baudelaire, como para nosotros, la paradoja responde al nombre de Ingres:

Talento avaro, cruel, colérico y enfermizo, mezcla singular de cualidades opuestas, todas puestas a disposición de la naturaleza, y cuya extrañeza no es uno de sus menores encantos; —flamenco en la ejecución, individualista y naturalista en el dibujo, antiguo por sus simpatías e idealista por razón.

Acordar tantos contrarios no es tarea fácil: por ello no sin razón ha elegido para exponer los misterios religiosos de su dibujo un día artificial que sirve para hacer más claro su pensamiento —semejante a ese crepúsculo en el que la naturaleza mal despierta se nos aparece macilenta y cruda, en el que el campo se revela bajo un aspecto fantástico y sobrecogedor.

Salón de 1846

Esos «misterios religiosos» no están nunca en el tema, sino en la misma ejecución material de los lienzos. «Las obras del Sr. Ingres, que son el resultado de una atención excesiva, precisan de igual atención para ser comprendidas. Hijas del dolor, engendran dolor». Unos años más tarde, en su comentario de la sección de Bellas Artes de la Exposición Universal de 1855, añade: «El dibujo del Sr. Ingres es el dibujo de un hombre de sistema. Cree que la naturaleza debe ser corregida, enmendada; que la trampa acertada, agradable, realizada con vistas al placer de los ojos, no sólo es un derecho, sino también un deber». Por eso en sus obras hay «dolo, añagaza, violencia» y «en ocasiones fullería y zancadilla». El poeta podría haberlo dicho abiertamente: lo que le fascina de Ingres es que miente, y que articula su mentira con una asombrosa destreza.

Aquí encontramos un ombligo que se extravía hacia los costados, allá un seno que apunta en exceso hacia la axila; (…) llevado por esta preocupación casi malsana por el estilo, el pintor suprime el modelado o lo mengua hasta lo invisible, esperando así dar mayor valor al contorno, de forma que sus figuras tienen el aire de patrones de una forma muy correcta, inflados de una materia blanda y que carece de vida, extraña al organismo humano.

Ese «día artificial» y esa «preocupación malsana por el estilo» que el buen olfato de Baudelaire detecta es el mismo que fascinará luego a Picasso, a los cubistas, a Léger y a Lempicka. Abstracto como un Mondrian, la Baigneuse de Valpinçon (1808) de Ingres es, al mismo tiempo, tan radical y elegante como un tajo de Fontana. Baudelaire dispara a la presa sin llegar a atraparla, y eso es más que suficiente, porque rodea el problema antes que nadie. Olfatea, pero no alcanza a ver. Bordea el agujero. Espera a la puerta. En El pintor de la vida moderna (1863), hace apología de una «percepción infantil, es decir, de una percepción aguda», y aunque desde luego no era su intención, siempre me parece que en Moral del juguete (1853) parafrasea su propia inquisición sobre las obras de arte, o sobre la pintura de Ingres en particular, o sobre la modernidad toda:

La mayoría de los críos quieren sobre todo ver el alma, unos al cabo de algún tiempo de ejercicio, otros enseguida. La invasión más o menos rápida de ese deseo es la que decide la mayor o menor longevidad del juguete. No tengo el valor de reprochar esa manía infantil: es una primera tendencia metafísica. Una vez que ese deseo se fija en la médula cerebral del niño, llena sus dedos y sus uñas de una agilidad y fuerza singulares. El niño da vueltas y más vueltas a su juguete, lo araña, lo agita, lo golpea contra las paredes, lo tira al suelo. De vez en cuando hace que recomience sus movimientos mecánicos, a veces en sentido inverso. La vida maravillosa se detiene. El niño, como el pueblo que sitia las Tullerías, hace un esfuerzo supremo; por último lo entreabre, él es el más fuerte. ¿Pero dónde está el alma? Aquí comienzan el estupor y la tristeza.

.

VI. CRÉNOM

El final de la obra es miserablemente largo, protagonizado hasta la náusea por las deudas, los litigios y la enfermedad. Baudelaire ideó un sistema perfectamente inútil para esquivar a sus acreedores: cada noche dormía en un lugar diferente. En 1863, harto de la cacería inglesa, huye a Bélgica. Se instala en Bruselas, que se le aparece como un lamentable diorama de París. Da conferencias (pero apenas acude público), trata de escribir (pero sus facultades han mermado), fervientemente reza cada noche antes dormir (pide a Dios por su salud, por la de su madre y por Mariette, su vieja yaya), odia a los belgas con todo su corazón y, a veces, brevemente y siempre de incógnito, vuelve a París. En julio de 1865 pasa una noche en casa de Catulle Mèndes, que le acoge entre la admiración, el terror o la pena. Mèndes le ofrece una cama, pero Baudelaire se instala en un canapé. Coge un libro pero no consigue leer. Está inquieto. De repente le habla al joven: «¿Sabes cuánto dinero he ganado en mi vida? ¡Voy a decírtelo ahora mismo!». Coge papel y lápiz y comienza a hacer números. El poeta recordaba, como quien repasa cicatrices de guerra, cada céntimo ganado y perdido. El saldo, incluyendo sus deudas pendientes, era negativo. En diciembre de 1865 ya ni siquiera tiene reloj, y le es imprescindible, asegura, para escribir. Durante un tiempo utiliza uno prestado. Después, nada. «Imagine —escribe a su apoderado— qué fatiga para mí tener que atrapar al vuelo las vagas campanadas de los relojes de la ciudad, en mi maldita habitación».

El último diorama es, con diferencia, el más pequeño de todos. También el más desnudo. Una luz sucia como el agua de fregar se cuela en la habitación de una clínica. El poeta, encastrado en la cama como un bebé, sufre hemiplejia y afasia. Los amigos han colocado varios cuadros de Manet a su alrededor. Calasso dice que Baudelaire era «un gran experto de la humillación». Endeudado hasta los huesos, desprovisto de capacidad jurídica, condenado por los tribunales, asimilado a las gentes de mal vivir, autor de un libro malbaratado, a Baudelaire le quedaba una última humillación, la de quedar reducido a un mueble con babero. Entre gestos, incapaz de locución, una ira inimaginable le empuja, con todo, a gritar una y otra vez: ¡Crénom! ¡Crénom! (¡Maldita sea! ¡Maldita sea!).