.

.

.

Omnium expetendorum prima est sapientia

Hugo de San Víctor

.

Lo cuentan, de uno u otro modo, todos sus biógrafos. Para ganarse el sustento, para tener comida, ropa y techo, Baruj Spinoza (1632-1677) ejerció el oficio de pulidor de lentes. «Adquirió tal perfección —escribe Colerus en 1705— que todos deseaban comprar sus trabajos y él podía, en caso de necesidad, vivir de ellos». Es preciso —consigna en el Tratado de la reforma del entendimiento (1661)— «buscar el dinero o cualquier otra cosa tanto cuanto basta para la vida y para conservar la salud», aunque, ironías del destino, se sospecha que el polvillo que generaba el trabajo de abrasión pudo acelerar el deterioro de sus frágiles pulmones. También puede consultarse el inventario realizado tras su temprana muerte: además de una selecta biblioteca, numerosos manuscritos inéditos y unas pocas prendas de vestir, Spinoza dejó «catalejos, lentes de aumento, vidrios pulidos al efecto y distintos utensilios de pulir, tales como molinos y pequeños platos de metal, grandes y pequeños, apropiados a ese fin». El dinero obtenido con la venta de estos enseres cubrió sobradamente los gastos del sepelio, incluyendo «50 litros de vino» para el convite. No hay noticia de dónde ni cómo aprendió el oficio, pero sabemos, por sus cartas, que entre sus clientes se contaba nada más y nada menos que Christiaan Huygens (1629-1695), y que el propio Leibniz se interesó por las lentes salidas de su taller y por sus investigaciones en ese terreno. Es posible, incluso, que escribiera un pequeño tratado acerca del arcoíris como fenómeno óptico (De Iride), de modo que en ningún caso fue un mero artesano: en su biblioteca se censan varios libros sobre óptica y estaba al tanto de los últimos avances en la materia hasta el punto de estar dispuesto a discutir acerca de ellos con sus colegas.

Aquellos objetos y libros, así como la dedicación a un oficio como aquel y los testimonios que acerca de esto nos han llegado, todo ello podría no señalar otra cosa que la gran afinidad de Spinoza con el signo de los tiempos. El siglo XVII debe, en efecto, sus grandes avances en astronomía y en biología al creciente perfeccionamiento de telescopios y microscopios. Pero hay algo más. Está, por ejemplo, el célebre episodio de las arañas. Lo recoge Colerus con el probable ánimo de despertar una cierta repugnancia en el lector, aunque a nosotros, en cambio, solo puede fascinarnos y despertar nuestra simpatía:

Su distracción consistía en fumar una pipa de tabaco, o, cuando buscaba algún otro pasatiempo, se procuraba unas arañas y las hacía pelearse entre sí o buscaba algunas moscas, las echaba en una tela de araña y contemplaba con tal placer esa batalla que hasta se echaba a reír. También cogía en la mano su microscopio y observaba con él diminutos mosquitos y moscas, a fin de investigar igualmente sobre ellos.

Está también la carta de 1665 en la que Spinoza le cuenta a su amigo Heinrich Oldenburg (1619-1677), secretario de la Royal Society, que Huygens, a su vez, le había hablado de ciertos «telescopios construidos en Italia, con los que pudieron observar los eclipses de Júpiter producidos por la interposición de sus planetas, y además cierta sombra en Saturno, como producida por un anillo». Saturno, en efecto, había sido observado a través de un rudimentario catalejo por primera vez en 1610, en Italia, por un hombre llamado Galileo, el cual no acertó a pensar que aquellas formas borrosas que aparecían ante sus ojos pudieran ser consideradas propiamente un anillo sino más bien unos cuerpos que se encontraban a derecha e izquierda del planeta, como pegados. Llegó a describirlo como «unas orejas». Y como Saturno giraba sin remedio alrededor de su órbita modificando su perfil, Galileo se quedó estupefacto al comprobar, en 1612, que aquellas orejas habían desaparecido. En tiempos de Spinoza la astronomía estaba consagrada, entre otras tareas, a poner en claro aquel misterio, y fue precisamente Huygens, el hombre que le compraba lentes de aumento, el primero que logró observar con precisión el extraño anillo. Ahora bien, si del taller de Spinoza, como nos consta, salieron telescopios, ¿qué nos impide imaginarle observando estrellas en una clara noche de verano, rendido a la curiosidad propia de cualquier filósofo natural de su tiempo?

Arañas y estrellas. Planetas lejanos, moscas y mosquitos. El problema de fondo reside en que estas escenas (el judío solitario que mira por un microscopio, el filósofo que mira por un telescopio), que podrían pasar por meras anécdotas, además, engranan en su aparato filosófico. El pensamiento de Spinoza es infinitista. Aquel hombre —judío sefardí de nacimiento, atento lector de Descartes, pensador radicalmente original en sus proposiciones— que respondía al nombre de Bendito (Baruch, Bento, Benedictus) y que sin embargo había sido clamorosamente expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas, no solo asumía la noción de infinito sino que la transformó en un elemento fundamental de su singular ontología. Para Spinoza, como para Epicuro o Pascal, el universo es infinito, pero, a diferencia de estos o de Descartes o de cualquier otro pensador, el holandés sostenía que también Dios —fundamento, única sustancia— es infinito, de manera tal que todos los objetos, todos los seres, e incluso todos los sucesos y pensamientos no son otra cosa que meros accidentes o atributos de Dios. Que todo, por tanto, es Dios, y que Dios y la Naturaleza eran la misma cosa. Así, un hombre aparece como un ser diminuto perdido en una red de cuerpos concatenados, como concatenadas están las causas y los efectos formando una trama infinita, un único mecanismo tan enorme y complejo que su total discernimiento no podría corresponderle sino a Dios. Al hombre, en cambio, al filósofo que observa estrellas y arañas, solo le es dado un pequeño nicho, una tosca tronera, un mero puesto de guardia en una fortaleza sin fin. Y esta situación, este vértigo de escalas que sitúa a una nada frente a un todo inabarcable, este estado de cosas que a ojos de Pascal dibuja un panorama aterrador, esto mismo es para Spinoza, en cambio, un motivo de alegría (gaudium).

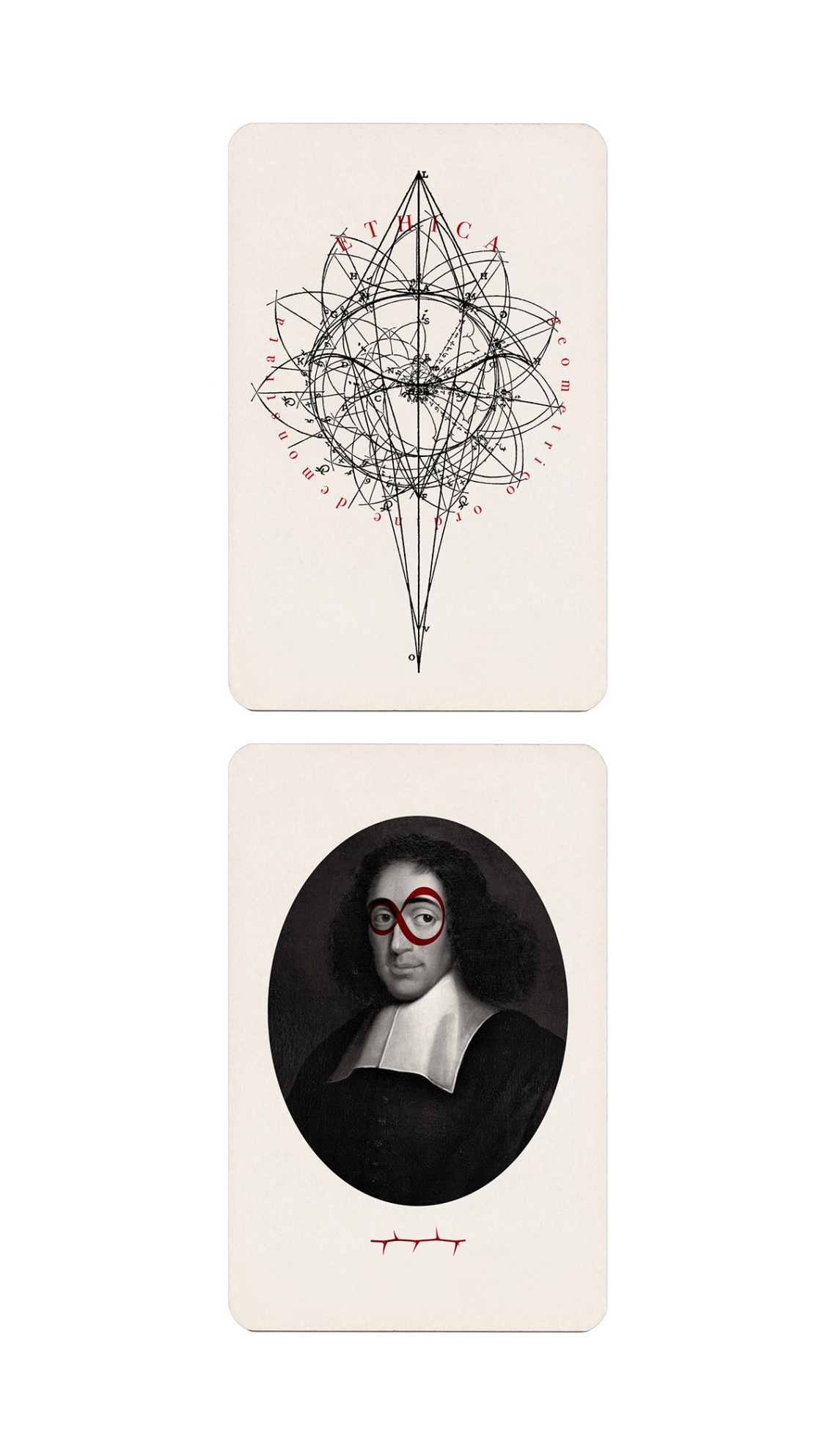

Con frecuencia se ha asociado aquel trabajo de tornear y pulir lentes con la tarea filosófica a la que estaba entregado. La correlación es tan evidente que resulta casi insoportable: el constructo filosófico de Spinoza es intrincado, racional y transparente como el tallado de un diamante. Aquellos lugares en los que el sistema inevitablemente falla no hacen sino poner de relieve la rara perfección de sus facetas, la sólida arquitectura de sus argumentos. Y aunque su Ética demostrada mediante el orden geométrico (1677) parezca ocuparse de un Dios inconcebible pero absoluto, de un Dios cuya geometría obedece a una perspectiva extraña y radicalmente original, por más que describa un universo donde no existen ni el Bien ni el Mal, ni el libre albedrío, como tampoco la redención o el castigo, a pesar de ello, digo, el pensamiento de Spinoza no está destinado a otra cosa que a la vida. En un siglo dominado —como cualquier otro— por la guerra, la enfermedad, la ignorancia y la injusticia, el proyecto espinoziano es por entero ético y político. Para el pensador de Ámsterdam los seres que pueblan el mundo obedecen, cada uno a su modo y según un estatuto propio, a un particular impulso o deseo (conatus). La perfección o la dicha consistirían por tanto en la consecución más amplia y cumplida de ese deseo que nos embarga. A diferencia de otros animales —pero lejos de ocupar una posición preeminente sobre el resto de seres— a cada hombre le está destinado, por tanto, experimentar la envidia, o bien la virtud o la desdicha, la felicidad, la ebriedad, la desesperación o el amor, pero, entre todas las ocupaciones a las que pueda llegar a entregarse, solo el conocimiento, el estudio, la observación atenta y el pensamiento le permitirán la comprensión de su propio lugar en el mundo, única vía para procurarse aquello que le hace feliz y le coloca en el punto más profundo de estabilidad y bienestar. La comprensión de la tristeza, la comprensión de la felicidad, la aceptación sin juicios de los seres y sus diversos afanes, la comprensión de lo que Wittgenstein hubiera denominado, quizás, modos de vida. Esta inacabable —incluso imposible— tarea es, según Spinoza, en todo momento el principal motivo de alegría, y sabemos que, al menos para él, y en atención a su particular conatus, así fue.

.

Marionas por la B / Gaspar Sanz