.

En esta fantasía de distorsión prismática, la piedra se movía

de manera anormal, diagonalmente, de modo que parecía

transgredir todas las leyes de la materia y la perspectiva.

The Call of Cthulhu (1926), H. P. Lovecraft

.

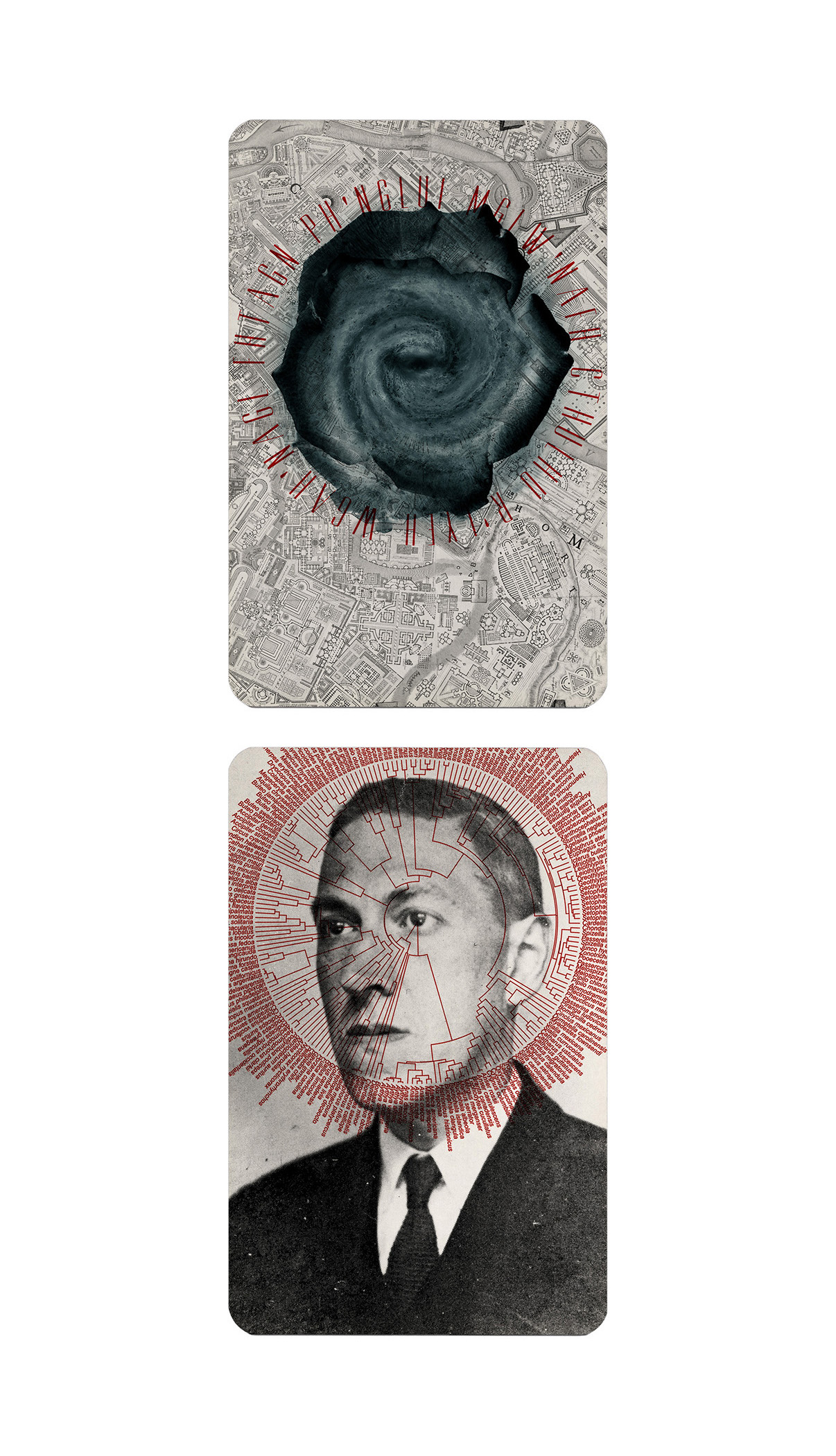

En el convento de la Trinità dei Monti, en Roma, hay en torno al claustro un célebre corredor. El visitante no advertido encuentra en las paredes de ese pasillo un amasijo de formas incomprensibles. Algo en el fresco que cubre parte de la bóveda y la pared recuerda el aspecto de un árbol; algo, un poco más allá, asemeja una mano o una cara, pero todo ello está sometido a una brutal distorsión. Situado frente a la pared podrá ver un paisaje de costa con algunos barcos y construcciones en lontananza, pero estas figuras están inmersas en una mezcolanza de formas absurdas. Toda silueta reconocible ha perdido su consistencia en el conjunto. Los volúmenes se han ablandado y parecen derramarse, pero no de arriba abajo, sino lateralmente, lo que provoca en el espectador un ligero mareo. Solo cuando, bajo consejo, nos situamos en un punto concreto de la sala y miramos de nuevo, se configura ante los ojos lo que, casi de un modo decepcionante, no es más que una escena devota: San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos, reza de rodillas bajo un árbol. Se trata de una anamorfosis pintada por Emmanuel Maignan con la colaboración de Jean François Niceron, matemáticos ambos y expertos en ilusiones ópticas. Desde un solo punto, desde ese único enclave, la imagen cobra sentido, es comprensible; visto desde cualquier otro lugar, el fresco persiste como un lodazal de extraños claroscuros. Desde un punto en particular: la seguridad de la fe; desde cualquier otra ubicación: el vértigo de un caos sin sentido.

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) nunca visitó Roma. Sin duda le hubiera gustado conocer Europa, pero lo cierto es que apenas salió de su Providence natal para hacer algunos viajes ocasionales por los Estados Unidos. Su producción literaria, de raíz decadente, de prosa verbosa y excesiva pero también precisa y eficaz como un frío ejercicio de especulación matemática, cumple para el lector una función similar a la de aquella superchería anamórfica del convento romano. Pascal Quignard afirma que el hábito de la lectura no está hecho para todo el mundo, que la lectura de ciertos textos es, en su sentido más completo, un acto de sumisión por el cual aceptamos voluntariamente la posibilidad de ser conquistados por un mundo ajeno, un mundo que, en el mejor de los casos, y si todo marcha bien, nos provocará algún tipo de desestabilización interior, una alteración de nuestro punto de vista sobre las cosas. Cada libro, cada historia —como cada amor— impone un giro e implica un reordenamiento de todo aquello que se tenía situado y aceptado. Bajo esta premisa pueden situarse los mejores cuentos de H. P. Lovecraft.

.

.

El silencio eterno de esos espacios infinitos me aterra.

Pensamientos (1669), Blaise Pascal

.

A tres mil kilómetros de Providence, justo al otro lado de un océano ya en sí mismo impensable, un oscuro poeta de Lisboa escribe: «El único sentido oculto de las cosas / es que no tienen ningún sentido oculto. / Es más extraño que todas las extrañezas / y que los sueños de todos los poetas / y los pensamientos de todos los filósofos, / que las cosas sean realmente lo que parecen ser / y no haya nada que comprender». Lovecraft, creador de un puñado de oscuras deidades, era radicalmente ateo y materialista. Sabía que el mundo, desde el opresivo escenario familiar en el que creció hasta el modelo social salvajemente mercantilista de su país, tenía poco o nada que ofrecerle. El amor no le suscitaba mayor interés. El sexo le parecía, probablemente, algo sucio y denigrante. Solo la amistad, la camaradería de su círculo de escritores afines, le ofrecía algún abrigo. La idea de un dios redentor o de una vida más allá de la muerte le eran tan ajenas como atrayentes le parecían los cuentos fantásticos de Poe, los poetas ingleses del siglo XVIII y todas las formas literarias de especulación y evasión. Pocos recuerdan que, además de los cuentos de terror —y que en el mismo germen de esos cuentos de terror— estaba su afición a la poesía. Frente a Pessoa, el desasosiego de Lovecraft quizás inquiere: de acuerdo, este mundo no alberga ningún sentido, pero ¿es acaso posible, siquiera, comprender las cosas? ¿Qué cosas de entre todas las que la realidad ofrece? ¿Es posible en una vida conocer algo más que una parcela diminuta de cosas, un puñado de objetos casuales, perdidos en la infinitud del universo?

Se suele presentar a Lovecraft como el inventor de un cierto género de terror denominado horror cósmico, pero el padre de ese cosmicismo existencialista no fue otro que Blaise Pascal. Es este pensador el que nos toma de la mano y —con la violencia del castigo, con la distancia del cínico, con el dolor del enfermo y con la frialdad de aquel que no ha conocido ni conocerá jamás la tranquilidad o la felicidad— nos obliga a mirar hacia abajo (mugre, insectos, pelos, materia, células, átomos) y después hacia arriba (cielos, estrellas, espacios siderales, negruras inabarcables) para decirnos que es aquí, sobre este borde de espanto sepultado entre dos infinitos, donde caminamos, pensamos y nos entregamos a la muerte. De hecho, el horror pascaliano es doble, porque, bajo la noción de que cuerpo y cerebro son objetos incapaces, perdidos en la noche del espacio y del tiempo, el filósofo rompió con la razón para inmolarse en el fuego de la fe, en las llamas de la defensa del dogma y los milagros. Pascal ofrece al Dios romano, católico y apostólico un corazón envuelto en llamas. Luego se ciñe al vientre, un poco más, el cilicio. Pocos años después la enfermedad lo aniquila.

Las primeras líneas de The Call of Cthulhu (1926) son justamente célebres. Precediendo un dispositivo de ficción que se va a desencadenar de forma ineluctable, Lovecraft inserta lo que puede considerarse una exposición general de motivos o incluso una poética:

Lo más piadoso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de negros mares de infinitud, y no estamos hechos para emprender largos viajes. Las ciencias, esforzándose cada una en su propia dirección, nos han causado hasta ahora poco daño; pero algún día el ensamblaje de todos los conocimientos disociados abrirá tan terribles perspectivas de la realidad y de nuestra espantosa situación en ella que, o bien enloqueceremos ante tal revelación, o bien huiremos de esa luz mortal y buscaremos la paz y la seguridad en una nueva edad de tinieblas.

.

.

Borges, que admiraba a Lovecraft hasta el punto de imitarlo en uno de sus cuentos, dejó caer en una conversación con Ernesto Sábato: «Creo en la Teología como literatura fantástica. Es la perfección del género». Bien pensado, habría que dilucidar cuál es la distancia entre Cthulhu o el oscuro Azathoth y el Yahvé judeocristiano cuya voz produce espanto y cuya presencia hace envejecer a los hombres, el dios que exige sacrificios humanos, que ultraja a Job, que abre los mares, que destruye ciudades a sangre y fuego, y que en el Día del Juicio Final sacará de sus tumbas los cuerpos corrompidos de nuestros antepasados. ¿Cuál es la distancia entre el lovecraftiano Shub-Niggurath («Cabra Negra de los Bosques y sus mil vástagos») y el Garbhodakasai Visnú de los hindúes, cuyo ombligo contiene un océano? Raramente recordamos que el Crucificado, moneda de uso corriente en Occidente, fue una visión absurda o abiertamente ridícula para los innumerables pueblos del Pacífico, hombres y mujeres incapaces de entender cómo aquellos capitanes de goleta pretendían catequizarlos bajo el auspicio de una horrenda escena de martirio. La diferencia —por lo demás, evidente— es que, a pesar del trabajo póstumo de sus correligionarios, Lovecraft no solo no sistematizó su mitología bajo ningún principio en particular, sino que, por supuesto, ni creía en aquellos dioses ni toleraba cualquier otro tipo de mistificación esotérica. Se sirvió de todo aquello como el autor que era, jugando con las piezas de su maquinaria de ficción. «La religión en sí —le decía por carta a su amiga Helen Sully en 1934— no es más que una formalización pomposa del arte fantástico. Su desventaja es que exige una creencia intelectual en lo imposible, a diferencia del arte fantástico». De modo que allí donde la devoción a un culto con frecuencia conlleva el fanatismo o la intolerancia, los cuentos (como los poemas o las obras de arte), en cambio, cuando se saben tales y cuando aciertan a organizar con éxito los ingredientes adecuados, ofrecen una escala de Jacob por la que el lector puede entrar y salir del mundo, o entrar y salir de sí mismo, ponerse en peligro —como nos dice Quignard— y salvarse al mismo tiempo.

A pesar de sus célebres latiguillos y del estilo recargado que siempre se le achaca, los cuentos de Lovecraft están, sobre todo en su última etapa, sabia y complejamente construidos, y se encuentran entre lo mejor de su género. Ponen en marcha una mecánica asombrosamente eficaz y perturbadora, al punto de provocar en el lector un giro de perspectiva intelectualmente violento. Si sus personajes acaban por caer en alguna forma de locura, no se debe nunca a los habituales elementos sobrenaturales del terror gótico. Lo que Lovecraft trata de poner de relieve es la dificultad o la completa incapacidad de la mente humana para colegir una panorámica cuyo significado y cuyas dimensiones solo pueden sobrepasar a aquel que los enfrenta. Se trata, en efecto, de un giro análogo al de Pascal, pero, allí donde la máquina pascaliana finalmente se agota en un apasionado desmantelamiento de la razón, la arquitectura ficcional de Lovecraft quizás alcanza a plantear —como señala Graham Harman— un puñado de cuestiones que rodean, o bien la ontología pura y dura, o bien los inestables límites de la episteme. Se trata de la vía desarrollada posteriormente por Stanisław Lem en Solaris (1961). Donna Haraway nos habla del Cthulhuceno.

Así pues, estamos en el corredor de un convento romano cuyas paredes dejan ver a un santo arrodillado o un montón de formas sin sentido. Es decir, estamos en cualquier parte del mundo. Estamos leyendo un cuento de Lovecraft o divisando el contorno de un agujero negro en algún rincón del espacio exterior, a millones de años luz. Nos apostamos en un punto infinitesimalmente pequeño (cumplimos con la «apuesta» pascaliana) y la escena cobra sentido; nos movemos un solo centímetro y la imagen comienza a marchitarse ante nuestros ojos. El lugar donde todo encaja es tan diminuto como provisional y arbitrario: el universo es «una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna». Se trata —dicho ya de una vez por todas— del conocer, de la verdad, del engaño, del autoengaño, de la naturaleza de los dioses, y también del arte de escribir un cuento, es decir, se trata de la distancia que lleva de lo real a eso que llamamos la realidad, la distancia que lleva de aquello que no se nos alcanza hasta la pantalla social o política, siempre anamórfica y convencional: el huso horario, el empleo, el Estado, el domingo por la noche, el futuro. Se trata de esa brecha y del trayecto que nos saca del plato de la cena para hacernos atisbar, al menos, a qué clase de patio de recreo, hilarante o espantoso, hemos caído.

.

.

Además de ofrecernos un entretenimiento fabuloso, la habilidad de Lovecraft es, por tanto, la de trastocar las escalas, la de resituarnos, hacernos dudar e, incluso, el arte de aterrorizarnos allí donde, a veces, también corresponde. La biología nos dice que el miedo es una herramienta básica de supervivencia, pues solo el miedo, el auténtico miedo, irriga la adrenalina imprescindible para dar respuesta a una situación de amenaza. La frontera entre realidad y ficción es asombrosamente delgada: con más frecuencia de lo que pensamos esos dos mundos, aparentemente estancos, comercian. En 2020, durante los sucesivos periodos de confinamiento que conllevó la expansión del coronavirus, los medios difundieron las noticias más extrañas. La brusca suspensión de la rutina y la irrupción de situaciones distópicas en el mero aprovisionamiento de alimentos o en las relaciones personales, arrojaron a la población a un abrumador vacío de sentido. Así, de un lado, las noticias más felices hablaban del modo en que la la fauna salvaje retornaba mágicamente a los espacios que la ciudadanía había abandonado: ciervos o jabalíes se adentraban en entornos urbanos, y los delfines se paseaban por los canales de Venecia. Por otro lado, cundían las noticias apocalípticas. Se insertó la irrupción de aquel virus desconocido y mortífero entre las inevitables consecuencias del cambio climático. Rozando el milenarismo, algunos medios se apropiaron de datos que provenían de la ciencia para contarnos que el deshielo del permafrost y de los casquetes polares haría aflorar un incierto reservorio de bacterias potencialmente mortales para el hombre. Los datos, insisto, eran reales, pero el relato, es decir, el modo en que lo real completaba su trayecto hasta la esfera inmediata de nuestra realidad, estaba curiosamente impregnado de literatura. En otro contexto quizás no lo habríamos sabido, pero de repente aparecía la noticia de que una inusitada plaga de ántrax había asolado 25.000 renos en la estepa siberiana, y a aquello que la provocaba se lo denominaba, por ejemplo, Factor X, una expresión que fácilmente podría ser el título de un cuento en una de esas revistas de baja estofa en las que solía publicar Lovecraft. Es más, se hablaba de este nuevo peligro como una amenaza aletargada bajo los hielos que no debíamos despertar. Para un lector de Lovecraft es difícil no recordar de inmediato el tono de cuentos como At the Mountains of Madness (1936) o The Shadow Over Innsmouth (1936).

A medida que la amenaza del coronavirus se fue disolviendo, el relato apocalíptico que llevaba incorporado dejó de concitar interés en los medios. Cthulhu está bien para una temporada, pero luego hay que volver a poner en marcha la rutina, los taxis y la producción. A solo cuatro años de la irrupción del virus seguimos instalados en la misma inercia de deterioro medioambiental, más grave si cabe, ya que comenzó hace décadas y aumenta exponencialmente. La especie humana se enfrenta a un reto de una escala inabordable dentro de los límites políticos y socioeconómicos en los que nos encontramos instalados. No logramos extraernos de nuestra escasa realidad para afrontar, no lo que se aproxima, sino lo que constituye, ya de facto, una catástrofe silenciosa. O silenciada. Para Lovecraft, ubicado en un espinoziano sub especie aeternitatis, todo esto tendría una importancia relativa: su obra sitúa la existencia del hombre como una época de tránsito ridículamente breve en la dilatada historia del planeta. Y así es en realidad.

.

.

¿Quién sabe si esta otra mitad de la vida en la que pensamos estar

despiertos no es sino un sueño un poco diferente del primero?

Pensamientos (1669), Pascal

.

Saldré del mundo con la escritura.

Carta de Lovecraft a Frank Belknap Long (1922)

.

Según recoge Michel Houllebecq en H. P. Lovecraft: contra el mundo, contra la vida (1991), el escritor confesó en 1925 que estaba «casi decidido a no escribir más cuentos, a soñar simplemente cuando me apetezca, sin detenerme a hacer algo tan vulgar como transcribir para un público de cerdos. He llegado a la conclusión de que la literatura no es un objetivo conveniente para un caballero; y que nunca hay que considerar la escritura más que como un arte elegante, al que uno debe dedicarse sin regularidad y con discernimiento». Houllebecq se sorprende de que, poco después de esta declaración, Lovecraft abordara la elaboración de sus mejores cuentos, los más extensos y bien trabados. Pero no tiene nada de extraño. No hay mayor profesión de fe en la literatura que este distanciado testimonio de descreimiento. Tampoco me parece que el de Providence tratara nunca de posicionarse contra el mundo o contra la vida. Nos guste o no, hay seres para los cuales la literatura —cualquier tipo de literatura y a cada uno de ellos la suya— acaba por constituir el único modo de asimiento a la vida. Lovecraft era, de hecho, un auténtico grafómano: al ritmo de diez o quince cartas diarias, se calcula que escribió, a lo largo de su vida, alrededor de 75.000 cartas de muy diversa extensión, desde postales hasta misivas de más de 50 páginas de letra apretada. En el tiempo que le restaba escribía cuentos y poemas que publicó sin obtener jamás el reconocimiento literario ni la compensación material que hubiera deseado. Murió convencido de la total inutilidad de sus creaciones, pero su enfermedad literaria es fácilmente detectable. Por ejemplo, en The Shadow Out of Time (1936), uno de sus cuentos más tardíos, incluye casi todos sus ingredientes habituales: razas extraterrestres, viajes en el tiempo, psicología y trastornos mentales, ciudades imposibles, saberes ocultos, gigantescas bibliotecas, expediciones arqueológicas y sus habituales juegos en torno a la distancia entre sueño y realidad o memoria. Cualquier otro autor no habría cocinado con todo esto sino otra pieza más del género, pero Lovecraft da a luz el cuento que constituye, si no su obra más convulsa y perfecta, sin duda la más sintomática. Y lo creo así porque, entre la dispersión de datos ficticios, entre los sucesivos giros temporales y el empeño en seguir un hilo perfectamente barroco en sus mimbres narrativos, el cuento va transformándose también, lenta y calculadamente hasta la última frase, en una fabulación acerca del acto mismo de escribir, en un pequeño ensayo acerca del efecto irrevocable —feliz o desgraciado— que implica consignar en palabras un relato.

.

.

En Notes On Writing Weird Fiction (Apuntes sobre la escritura de ficción extraña), un ensayo de 1937, Lovecraft confiesa:

Mis motivos para escribir historias es darme a mí mismo la satisfacción de visualizar del modo más claro, detallado y estable las impresiones vagas, elusivas y fragmentarias de maravilla, belleza y azarosa expectativa que me producen determinadas visiones (escénicas, arquitectónicas, atmosféricas, etcétera), ideas, ocurrencias e imágenes que encuentro en el arte y la literatura. Si he elegido que sean narraciones de lo extraño es porque encajan mejor en mi inclinación natural: uno de mis deseos más fuertes y persistentes ha sido alcanzar, siquiera momentáneamente, la ilusión de algún tipo de extraña suspensión o violación de las mortificantes limitaciones del tiempo y el espacio, así como las leyes naturales que nos encierran para siempre y frustran nuestra curiosidad sobre los infinitos espacios cósmicos situados más allá del radio de nuestra vista y análisis. Estas historias frecuentemente enfatizan el elemento terrorífico porque el miedo es nuestra emoción más profunda y fuerte, y la que mejor se presta a la creación de ilusiones que desafían a la naturaleza. El terror y lo desconocido o lo extraño están siempre estrechamente conectados, por lo que es complicado crear una imagen convincente de una ley natural hecha añicos o de alienación cósmica o exterioridad sin que se haga énfasis en la emoción del miedo. La razón por la que el tiempo juega un papel determinante en muchos de mis relatos es porque este elemento surge en mi mente como la cosa más profundamente dramática y amargamente terrible de todo el universo. El conflicto con el tiempo me parece el más potente y fructífero tema para toda experiencia humana.

.

.

Soy un ciudadano completamente discreto.

Carta de Lovecraft a August W. Derleth (1927)

Lo que más miedo inspira es, finalmente, el propio Lovecraft. Era un tipo solitario, pero muy amable y cortés, aseguran. También era extremadamente normal. Arrastraba una adolescencia traumática (su padre fue presa de la locura y su madre fue un personaje siniestro y castrante), así como un matrimonio fallido y un divorcio aparentemente indoloro. Le gustaba, dicen, pasear solo por las noches. El dinero le escaseó siempre. Tenía una habilidad escasa para la vida práctica. Le gustaban los helados y se sospecha que eran un elemento habitual en su dieta. Se ganaba la vida haciendo correcciones o bien reescribiendo por completo los cuentos de otros. Es decir, fue eso que ahora llamamos un negro. Aunque desde luego no le gustaban los negros, ni los italianos ni lo que llamaba, para su propia desgracia, individuos de aspecto «mongoloide». Solo le gustaba la gente normal, es decir, los blancos con raíces británicas. Simpatizaba con el puritanismo y abominaba de cualquier vertiente del Modernism: Walt Whitman le parecía indecente, y T. S. Eliot un charlatán. Disponía de una depurada técnica de versificación, pero no era un buen poeta. No tener talento para la poesía no quiere decir que alguien no sea, al mismo tiempo, un gran poeta escribiendo otras cosas, como por ejemplo cuentos de extraterrestres para revistas de quiosco. En las fotografías parece un hombre sano y un ciudadano muy normal. Tenía un cierto aire de vendedor de zapatos o de avezado taxidermista. Vivía en una casita que aún se conserva y a la que ahora acuden hordas de fans en peregrinación. Y es que conceptuamos al propio Lovecraft como un vórtice del horror, tanto más y precisamente porque ese vórtice descansaba, fantástica e irrealmente, sobre un hombre perfectamente ordinario que residía en una calle totalmente ordinaria, como lo hacen todos los protagonistas de sus cuentos. Auguste Poulet-Malassis, editor de Isidore Ducasse, tan solo contaba —por decir algo, y porque era necesario reunir alguna cosa extraña sobre aquella figura acerca de la cual apenas se sabía nada, pero que había alumbrado Les Chants de Maldoror (1869)— que toda la rareza de aquel muchacho se limitaba a «leer mucho, hacer largas caminatas al borde del Sena, beber mucho café, y tocar el piano para enojo de los vecinos».